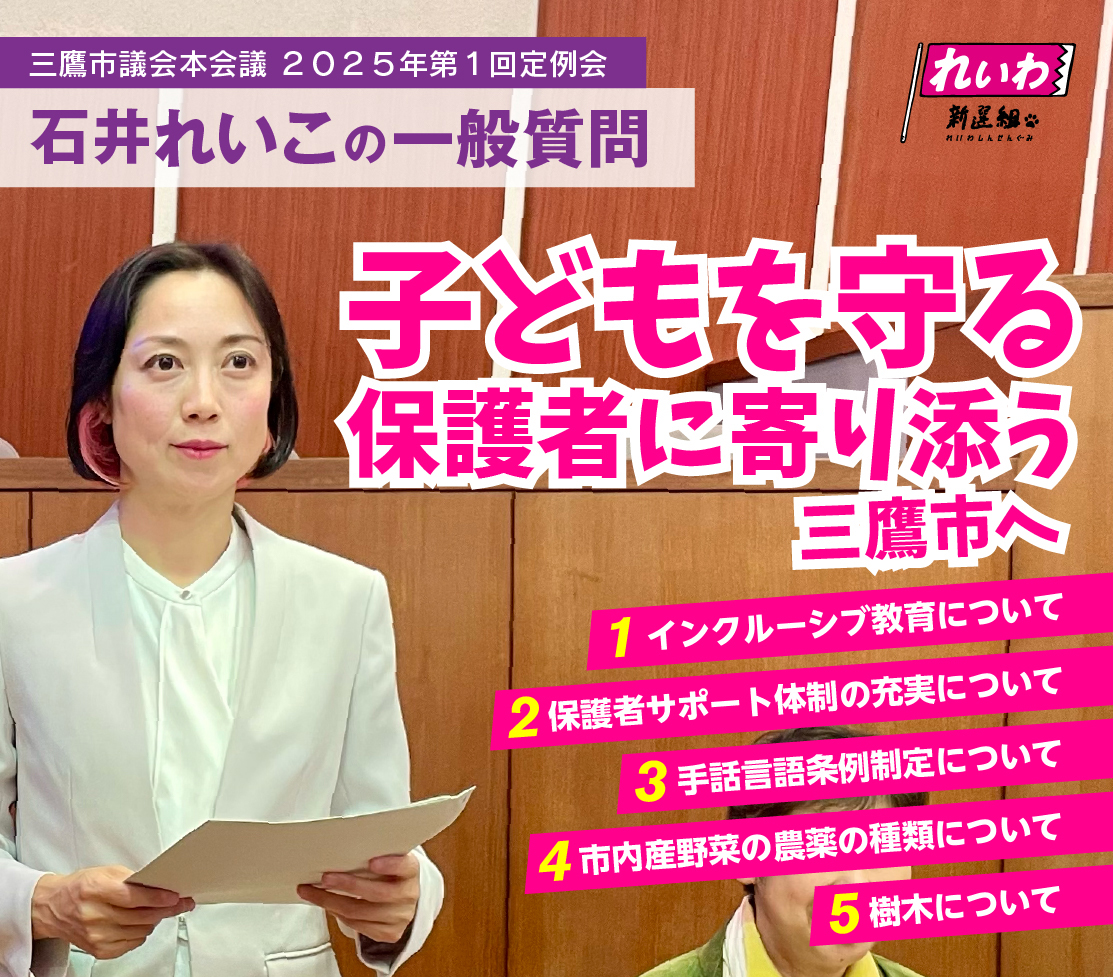

2025年2月の三鷹市議会(令和7年第1回定例会)石井れいこ一般質問「子どもを守る保護者に寄り添う三鷹市へ」

三鷹市議会(令和7年第1回定例会)

2025年2月25日 石井れいこ一般質問【動画】

テーマ:子どもを守る保護者に寄り添う三鷹市へ

1.インクルーシブ教育について

2.保護者サポート体制の充実について

3.手話言語条例制定について

4.市内産野菜の農薬の種類について

5.樹木について

以下2025/2/25 令和7年第1回定例会(第1号)の私の一般質問の全文です。

2025-2-25:三鷹市議会令和7年第1回定例会(第1号) 本文

市政に関する一般質問

◯石井れいこ

よろしくお願いします。国連の理念に基づけば、インクルーシブ教育の推進は、単なる教育方針ではなく人権問題として捉えられます。そのため、これを進めないことは差別の放置とみなされる可能性が高いと考えます。したがって、自治体ごとにインクルーシブ教育を少しずつでも推進していくことは喫緊の課題です。しかし、国や都はインクルーシブ教育システムと称しながらも、実際には分離教育を推進しているため、本市においてもその実現は難しいと推察しますが、独自に国際水準を目指すことは十分に可能であると考えます。どうすれば実現できるのかという発想への転換を図り、大人たちが人権のために立ち上がり挑戦する姿を示すことこそ、子どもたちの人間力と社会力を育む生きた教育となり、それが現状を打破する鍵となると考え、質問と提案をいたします。

1、子どもを守る保護者に寄り添う三鷹市へ。

(1)、インクルーシブ教育について。

ア、就学相談について。

現在、通常学級か支援学校か支援級かを悩まれる方は、障がいや発達に不安があるとされる本人と保護者だけであり、その他の通常学級へ進学する家庭にはそのことが何も分からない状況があります。初めて障がいのある子と同じクラスになった子どもの保護者から、障がいのある子と通常学級で一緒になれることを知らなかったと聞きました。この通常学級の保護者が知らないという状況は、マイノリティーである一部の家庭だけに負担を背負わせているということであり、障がいはあなたのせいだという医学モデルの空気感が漂う通常学級が出来上がることにつながるのではないかと危惧します。実際に、通常学級に医学モデルである差別があり続けるために、引っ越しをしてまでインクルーシブな私立の学校へ進学をするという声も聞きます。

質問1、子どもの障がいや発達の不安から進学先を悩まれる方で、希望がある場合は、教育委員会の就学相談を受け、医師の面談があり、検討会が開かれます。検討結果には、どの学校、どの教室が望ましいと記載されており、医師などの専門家もメンバーであることから、この検討結果に誘導されてしまう保護者もいるそうです。そのため、検討結果に次の4点の明記を要望します。1、この結果は法的に拘束力を持つものではなく、あくまで参考の意見である。2、結果にかかわらず通常学級に通うことができる。3、学校に通う際に保護者の付添いは求めない。4、子どもと保護者の意思を最大限尊重する。以上、所見を伺います。

質問2、同様のことを通常学級の保護者にも伝えるべきと考えます。自分たちには無関係だと思われていた方々へ伝えることにより、無意識の差別的意識も抑えられ、学校は、障がいのある子もない子も共に育ち、社会に出るための練習の場だということの認知、多様性の理解にもつながると考えますが、所見を伺います。

質問3、ダウン症候群と呼ばれる子たちの就学相談の結果において、支援学校か支援学級の二択しかないという自治体もあると聞きます。本市においては、ダウン症候群と呼ばれる子はどのくらいの割合で通常学級に通学しているのか、伺います。

イ、社会モデルについて。

質問4、2024年第3回定例会の一般質問で私が提案した大学との教育・研究交流連携事業を進めるべきと考えます。社会の側に障がいがあるという考え方の社会モデルを学ぶ教職員研修プログラムは、教職員にとっても、無意識の差別をなくすことに役立ち、気持ちが楽になるそうです。一日も早く教員や校長を含めて研修を行うべきと考えますが、所見を伺います。

質問5、同様のプログラムに生徒用のものがあります。道徳の授業を使い、生徒たちが社会モデルを学びます。差別をしてしまうことは自分たちの人権をも脅かすことになるため、生きる上でとても大切な授業となります。これをまずは1校からでも取り組むべきと考えますが、所見を伺います。

ウ、幼児の発達相談について。

子ども政策部では、市内の保育園や幼稚園に対し、発達に不安がある子がいた場合には、巡回発達相談の利用制度があることや子ども発達支援センターの相談を伝えているそうです。しかし、保育士や幼稚園教諭の理解不足からか、発達に課題を感じていない子まで、発達に課題があるのではないかと犯人捜しのような疑いの目を向けられたと感じている保護者もいます。

質問6、保育園や幼稚園側に向けた巡回発達相談等の案内に、手のかかる子という犯人捜しにならないよう細心の注意を願う旨の記載をするべきです。発達障がいではない子を誤って発達障がいと思い込ませるようなことになってはいけません。レッテルを貼るようなことにならないよう丁寧さを求めますが、所見を伺います。

(2)、保護者サポート体制の充実について。

2022年度の全国の児童相談所が対応した虐待の相談件数は、過去最多の21万4,800件余りと増加が続いています。本市の2024年福祉業務統計年報によれば、虐待相談件数の総数において、心理的虐待ですと2021年156件から2023年には182件、ネグレクトは2021年27件から2023年34件へと増加しています。その背景には、解決しない家庭状況があると推察します。

質問7、子ども家庭支援センターりぼんにおいて心理的な虐待やネグレクトをどのように発見しているのか、現状を伺います。

質問8、発見された子どもたちの年齢は最低何歳で、特に多い年齢層を伺います。

質問9、この心理的虐待やネグレクトの世帯にはどういう支援をしているのか、現状を伺います。

質問10、また、虐待を減らすためにはどのような支援が必要と考えるか、所見を伺います。

質問11、この相談件数のうち、ひとり親家庭が占める割合を伺います。

質問12、ひとり親家庭へのホームヘルパー派遣数が少ないと感じますが、サービスについてきちんと周知されているのか、サポートが行き渡っているのか、伺います。

質問13、常にではないが、余裕がなくて子どもに手を上げてしまうこともあるという保護者の声があるため、どの子育て世帯にも寄り添った支援が必要と考えます。例えば、現在、簡単な掃除や洗濯などの家事援助を地域のシルバーさんにお願いすることができるサービスがあります。周知や料金、申請方法など、このサービスを気軽に利用しやすくするための改善点を子育て世帯にアンケートを取り、地域のシルバーさんと子育て世帯がうまくマッチングできる仕組みづくりをすべきと考えますが、所見を伺います。

質問14、育児にちょっと疲れたという程度でも相談に行った場合は家事援助を初回無料にするなど、インセンティブを設け、利用しやすい制度をつくることも必要だと考えますが、所見を伺います。

質問15、高齢者や障がいのある方などと同様に、未来の命を育てる子育て世帯へも配食サービスを利用できるようにすべきと考えますが、所見を伺います。

(3)、手話言語条例制定について。

手話は、手話を第一言語とする聾者の間で大切に受け継がれてきましたが、過去においては、聞こえる人と同じように声を出させるよう発音及び発語を身につける教育方法が行われ、手話の使用が制限された時代もありました。現在もなお、手話が言語であることに対する理解は十分であるとは言えません。こういった背景から、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指し、全国556の自治体が手話を言語として認め、普及や教育を促進するための活動として手話言語条例を制定しています。

質問16、昨年、三鷹ろうなん防災委員会が主催するイベントに我が子と参加し、親子共々手話の大切さを実感しました。子どもの頃から手話に親しめる環境があることはバリアをなくすだけでなく、自然と体にしみつく言語となり得ます。子どもたちが将来自分たちでコミュニケーションを取り、お互いに助け合える自立環境を整えるためにも、本市において手話言語条例を制定すべきと考えますが、所見を伺います。

(4)、市内産野菜の農薬の種類について。

質問17、過去の市長の答弁によると、三鷹の野菜は低農薬とのことでした。市内の学校でも三鷹産の野菜が使われていますが、この三鷹産野菜に使用されている農薬の種類、成分はどのようなものがあり、有機リン系農薬、ネオニコチノイド系農薬は使用されているのか、伺います。

質問18、ネオニコチノイド系農薬は、蜜蜂などの生態系への影響が懸念され、EUでは禁止されている農薬です。この農薬の危険性を学ぶため、市内農業関係者を集めた学習会、研修会を開くべきと考えますが、所見を伺います。

質問19、新潟県JA佐渡では、JA米として取扱要件にネオニコチノイド系農薬の不使用を加えました。同様に、群馬県の渋川市でも、全ての農作物へのネオニコチノイド系農薬や有機リン系農薬の使用の抑制、制限をしました。本市においては、子どもたちの健康を守るために、持続可能な農業を目指すため、有機リン系農薬、ネオニコチノイド系農薬の不使用宣言をすべきと考えますが、所見を伺います。

(5)、樹木について。

2024年第2回定例会の私の一般質問において、街路樹、学校樹木の強剪定をしないよう求めたが、この冬、たくさんの樹木が強剪定され、地域の方や子どもたちから、ひどいという声があります。ヒートアイランド現象による路面の熱さを一番感じるのは小さい子どもたちです。そして、未来を生きる子どもたちの環境にも大きく関わる問題です。日傘を差さずとも歩けるまちづくりを目指し、森林浴をするために旅行へ行かずとも気持ちよく歩ける並木道を残すべきと考えます。

質問20、上連雀三丁目の電車庫通りの街路樹が強く剪定されていますが、原因を伺います。

質問21、同様に、第三小学校の学校樹木も強剪定されていますが、原因を伺います。

質問22、同様に、下連雀鷹の子児童公園の樹木が電線側において、樹木のことを考えないひどい位置で強剪定されていますが、原因を伺います。

質問23、落ち葉などの苦情に対する対応として、地球環境、温暖化、ヒートアイランド現象、強剪定された樹木を見るとストレスを無意識に感じることなど、説明をすると同時に、リーフレットを作成し、樹木は地域全体の共有財産であることの普及啓発をするべきと考えますが、所見を伺います。

以上、よろしくお願いいたします。

●市長(河村 孝さん)

私からまず答弁させていただきます。

質問の20、上連雀三丁目の電車庫通りの街路樹剪定について。

街路樹については、成長による枝葉の繁茂や落枝というんですかね、落ちた枝などに伴う通行車両や歩行者への被害を未然に防ぐため、定期的な剪定が必要となります。当該街路樹は前回の剪定から2年が経過していたことから、枝葉の繁茂により、カーブミラーの視認性、道路照明の照度確保に影響が生じていました。また、近隣の方より落ち葉に対する強い御要望や通行する方たちから強風による折れ枝、交通の支障などを心配する声などもあったことから、今回は強めに剪定したと聞いております。街路樹の剪定につきましては、令和6年度中に街路樹維持管理標準仕様書を作成いたしまして、造園事業者への周知を図るとともに、今年1月には市の職員に対して、樹木の専門家による樹木管理の基礎知識の講習会を開催いたしまして、知識や剪定技術の向上を図ったところでございます。引き続き、こうした取組を重ねながら、適正な樹木管理に向けて取り組んでいきます。

私からは以上でございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

私からは、質問の1番目から5番目まで、インクルーシブ教育に関する部分について御答弁申し上げます。

まず、質問の1番目、就学相談の検討結果への4点の明記についてです。現在、就学相談の初回と就学支援委員会の審議結果を伝達する際に、議員が提案されている4点については就学相談員から保護者の方に確実に伝えており、審議結果は適切な就学に向けての専門家の意見であることは御理解いただけていると認識しています。その上で、審議結果の通知への記載につきましては、他自治体の通知等についても調査研究をさせていただき、検討していきたいと考えています。

質問の2点目です。通常学級に在籍する子の保護者への理解啓発についてです。三鷹市の教育支援の基本理念である、障がいのある子もない子も学校、家庭、地域の力を得て次代を担う人として自分の力を最大限伸ばし、共に学び、互いに尊重しながら、社会で自立できるよう育っていくことを支援する、これを達成するために、保護者の方々に多様性の理解を深めていただくことは重要であると考えています。議員が提案されている就学先決定の仕組みを周知することはできますが、多様性の理解を深めることにつながるかは、保護者の受け止めや実施の時期、規模など、目標と手段が一致するか、これを慎重に検討して実施する必要があると考えています。

質問の3点目、ダウン症候群の子が通常学級に在籍する割合についての御質問です。三鷹市の就学相談では、ダウン症候群のお子さんを持つ保護者に、就学先として特別支援学校と教育支援学級、通常の学級の3つの選択肢があることを伝え、お子さんの実態から、よりよい就学先を保護者が考えられるように相談をしています。保護者の方は、特別支援学校や教育支援学級、通常の学級の見学や療育機関や主治医などの助言、保護者同士の情報共有、就学支援委員会の専門家の意見等を踏まえて、特別支援学校や教育支援学級を就学先として選んでおり、現在、市立小・中学校の通常の学級に在籍しているダウン症候群のお子さんはいないと確認しています。

質問の4点目、5点目、社会モデルの教員研修についてということの御質問をいただきました。国や東京都、先進の自治体の取組や開発されている教材等を確認した上で、これまでも市立小・中学校で実施している、多様性を認め合うなどのことも含む障がい理解教育の取組とその成果や課題などを踏まえて、教員研修や各学校での取組について研究及び検討をしてまいりたいと考えております。

私からは以上です。

●子ども政策部調整担当部長(清水利昭さん)

私からは、市長の答弁に補足しまして、6点目から15点目までの御質問に御答弁申し上げます。

まず、6点目の御質問、保育園、幼稚園に向けた巡回発達相談等の案内についてです。市で実施している巡回発達相談は、発達の課題や保育、教育を行う上で難しさのある子どもが地域の中で健やかに成長することができるよう、保育所等の職員を対象として、保育、教育活動、環境調整、子どもとの関わり方等についての助言を行うものです。この事業内容の周知徹底を図るため、保育園、幼稚園等に向けて、園長会等の機会も活用するなどしながら、本事業について毎年繰り返しお伝えし理解を求めているところです。今後も引き続き巡回発達相談の事業内容や趣旨について正しい理解を浸透させるため、周知の仕方について工夫をしてまいります。

次に、7点目の御質問です。心理的虐待やネグレクトの把握方法についてです。心理的虐待及びネグレクトにかかわらず、虐待を把握する方法は様々で、市で実施しています乳幼児健診や相談事業、家庭への訪問等を通じてのほか、学校や保育園、学童保育所など、子どもが所属する機関からの連絡で把握することもありますし、近隣にお住まいの方や医療機関等からの連絡で把握することもあります。最も多いのは児童相談所からの連絡による把握ですが、夫婦間での暴力を子どもが目撃した場合の面前DVを心理的虐待として警察が児童相談所に通告し、その中で発見する場合もあります。

次に、8点目の御質問です。虐待相談として把握された子どもの年齢についてでございます。令和5年度に心理的虐待、ネグレクトとして把握された子どもの最も低い年齢はともにゼロ歳で、割合として最も多いのは3から6歳となっております。

次に、9点目の御質問です。虐待への支援についてです。子ども家庭支援センターりぼんでは、経済的な問題や健康状態、夫婦関係の問題など、虐待に至ってしまった背景要因を改善できるよう、医療機関の受診勧奨や受診への同行を行ったり、社会資源を利用できるよう手続に付き添うなどのことも行っております。また、養育環境が損なわれている家庭に対しては、家事と育児の支援ができるヘルパーを導入し、保護者と一緒に養育環境を整える仕組みづくりを行うとともに、子どもに心理的な影響が出ている場合には、学校等の子どもの所属機関と連携しながら子どもの心理的ケアを行っております。

次に、10点目の御質問です。虐待を減らすための支援についてです。虐待を減らすためには、虐待に至る前の予防的な支援が重要であると認識しております。そのため、家庭環境などにより、支援が必要な家庭については、担当相談員をつけて継続的に支援を行っています。また、令和6年度には子ども家庭センターを設け支援体制の強化を図り、例えば妊娠を望んでいなかったり妊婦健診が未受診であったりするなど、妊娠期から継続的な支援が必要なケースについては、母子保健及び児童福祉の両機能の連携により切れ目なく、漏れなく対応し、必要なサービスや地域資源を組み合わせるサポートプランの作成、実施を通じた支援を開始しました。さらに、地域全体の虐待予防や早期発見に向けた意識啓発に取り組むほか、子育て家庭に対しては、両親学級や新生児訪問、こんにちは赤ちゃん事業、乳幼児健康診査、産後ケア事業、ヘルパー派遣等、多様な事業を通して母子だけでなく家庭全体を支援し、育児の孤立化の解消を図っています。今後も引き続き、こうした事業を通じて虐待予防を図っていく必要があると考えております。

次に、11点目の御質問です。虐待相談件数のうち、ひとり親家庭が占める割合についてです。心理的虐待及びネグレクトに絞ったひとり親家庭の割合はまとめておりませんが、令和5年度の虐待全体では、相談件数304件のうち、ひとり親家庭の子どもは56件で、18.4%となっております。

次に、12点目の御質問です。ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業についてです。ひとり親となられた方や他の自治体から転入された方が各種手続で市役所に御来庁された際は必ず母子・父子自立支援員が、ひとり親向けの支援制度をまとめましたひとり親家庭のしおりを手渡すこととしており、御家庭の事情や御希望を伺いながら、ホームヘルプサービス事業に限らず、それぞれの状況に合った制度を詳しく御紹介しています。ホームヘルプサービス利用の御希望がない場合であっても、お困りの際の相談窓口として、母子・父子自立支援員の存在を知っていただくよう努めております。また、例年8月の児童扶養手当の現況届に関する御案内には、しおりが参照できる二次元コードを印字したチラシを同封するとともに、御来庁された方には最新のしおりをお渡しするなど、ひとり親家庭に係る事業の周知を図っているところです。ひとり親になる過程で様々な変化や御事情があり、精神的な課題を抱えている方もいらっしゃることから、ホームヘルプサービス事業の利用前から母子・父子自立支援員が丁寧な対応を行い、事業利用中や終了後も関係部署、機関と連携しながらサポートを行っております。

次に、13点目、14点目の御質問については一括でお答えさせていただきます。13点目は、家事支援のために地域人材をマッチングする仕組みづくりについて、14点目は、家事支援を利用しやすくする制度づくりについてでございます。保護者の身体的、精神的負担や孤立感の軽減を図るため、東京都のとうきょうママパパ応援事業を活用し、育児と家事を支援する育児支援ヘルパー事業とふたご家庭サポーター事業を行っており、地域人材である育児支援ヘルパー、ふたごサポーターとのマッチングを行っているところです。

また、今年度から開始したベビーシッター事業は、育児疲れなどの理由を問わず利用できるとともに、市からの補助により、ほとんど自己負担がなく利用することができます。育児の疲れについて御相談があった場合には、これらの事業についても御案内しております。

次に、15点目の御質問です。子育て世帯への配食サービスについてです。子育て世帯全体に対する配食サービスは今のところ行っておりませんが、児童扶養手当を受給されている希望世帯に対し食品提供等を行うフードバンクへの補助事業やヤングケアラーのいる家庭にフードバンクと連携して食品を届け相談につなげていく事業を実施しており、食事の提供が支援の糸口になることもあると考えているところでございます。

私からは以上でございます。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

私からは、市長の答弁に補足いたしまして、質問の16点目、手話言語条例の制定について答弁させていただきます。

手話を言語、コミュニケーションツールの1つと捉え、多くの人に知ってもらうことは必要というふうに認識しているところでございます。現時点において手話言語条例の制定については検討等は行っていないところでございますけれども、障がいのある人の視点に立った多様な手段による情報提供は重要と認識しておりますので、引き続きコミュニケーション手段の充実に取り組んでまいります。

私からは以上でございます。

●生活環境部調整担当部長(鎮目 司さん)

私からは、市長の答弁に補足をいたしまして、御質問の17番目から19番目について答弁させていただきます。

初めに、質問の17番目、三鷹産野菜に使用される農薬の種類、成分及び有機リン系農薬、ネオニコチノイド系農薬の使用についてです。三鷹産野菜に使用される農薬の用途別の分類では、殺虫剤、殺菌剤、除草剤などがございます。さらに、殺虫剤の薬剤系統分類では、ダイアジノンなどを有効成分とする有機リン系やイミダクロプリドなどを有効成分とするネオニコチノイド系、そのほかピレスロイド系やカーバメート系など、多くの種類があり、これらは市内でも使用されています。

次に、質問の18点目、ネオニコチノイド系農薬の学習会、研修会についてです。三鷹市の野菜や果樹などの生産団体は、農業指導の専門機関である東京都の農業改良普及センターや農薬メーカーなどから専門的知見を有する講師を招き研修会などを開催して、ネオニコチノイド系農薬を含む様々な農薬の適正な使用に努めておりますが、農薬の環境や健康への影響に関する研究は日々進展しておりますので、引き続きJA東京むさしや東京都の農業改良普及センターなどの関係団体と連携し、農家等と情報共有を図ってまいります。

次に、質問の19点目、有機リン系農薬、ネオニコチノイド系農薬の不使用宣言についてです。国内で使用される農薬は、農薬取締法により、様々な試験などで安全性が確認されたものが登録されており、使用可能となっております。また、現在は登録されている全ての農薬についても、定期的に最新の科学的知見に基づき、安全性等の再評価を行う仕組みが導入されております。有機リン系及びネオニコチノイド系農薬も、この農薬取締法に基づき登録された農薬です。これらの農薬の不使用は、生態系への配慮、人の健康への影響軽減などに寄与する側面がございますが、一方で、農業生産性の低下や代替農薬のリスク、そして農家の負担増なども懸念されているところです。国内や海外でこれらの農薬の使用について慎重な取組があることは承知しておりますが、これらの農薬に対して自治体が不使用宣言を行うためには、環境と健康への配慮と農業生産性の維持のバランスを考慮した科学的知見に基づく慎重な検討が必要であるとともに、農家の皆様の意向や関係機関との協働体制の構築が重要と考えておりますので、引き続き情報収集と調査研究に努めてまいります。

私からの答弁は以上です。

●教育部調整担当部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局次長(齊藤 真さん)

私からは、質問の21番目、第三小学校の学校樹木について答弁いたします。

学校樹木の剪定については、学校及び周辺の良好な環境を維持するため、基本的には、樹木全体の自然形を損なわないよう樹木の育成に支障のない範囲で、通行人や建物、電線などの安全確保を考慮して実施することとしておりますが、個々の学校の状況によっては強剪定を行わざるを得ないこともあります。御指摘の第三小学校につきましては、今年度剪定した箇所は2か所となります。そのうちの1か所である正門横の樹木については、樹木が防球ネットや歩道に囲まれた狭小な花壇に位置しており、大型の脚立や高所作業車を設置すると児童等の通行の安全を確保できない状況となっておりますので、日常的な剪定管理が可能となるよう、今回、強剪定により枝張りを制限するようにしております。また、もう一か所である体育館横につきましても、樹木が建物に近接する通路に位置し、枯れ葉の吹き上がりによって体育館の雨どいが閉塞をし雨漏りが繰り返されてきたことから、同様に強剪定を行い、日常的な管理が可能な樹形としたところです。なお、御指摘の第三小学校以外、令和6年度は6校、樹木剪定を実施しておりますが、6校につきましては、樹木全体の自然形を損なわないような剪定としております。

私からは以上です。

●都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)

私から、市長の答弁に補足いたしまして、2点についてお答えをいたします。

初めに、御質問の22番目、下連雀鷹の子児童公園の樹木の剪定についてでございます。下連雀鷹の子児童公園の樹木の剪定につきましては、電線に樹木が接触することによる停電や火災のおそれ、電線管理の支障となることから、電線管理者が剪定を行ったものとなります。事前に市への剪定の照会はございましたが、剪定の方法までは確認していませんでした。今後、同様の剪定を行う際には、剪定の方法を確認し、調整を図りながら進めてまいります。

続きまして、質問の23番目、樹木は地域全体の共有財産であることの普及啓発についてでございます。公園内の樹木や街路樹の維持管理に当たりましては、利用者等の安全が確保されるよう行っていく必要があります。一方で、都市の緑は、ヒートアイランド現象の緩和や美しく潤いのある景観の形成など、様々な効果をもたらすものであることから、そうしたことを日頃から普及啓発することで適正な管理につなげていくことも重要であると捉えております。これまでも三鷹市民緑化推進委員会やNPO法人花と緑のまち三鷹創造協会と連携、協働して、イベントや事業を通し、緑の普及啓発に努めてまいりました。今後も、リーフレットをはじめとする様々なツールを活用しながら、樹木の重要性等の周知を図るとともに、都市緑化月間、ガーデニングフェスタなどの機会を捉えながら、市民の皆さんへの普及啓発を継続して行っていきたいと考えております。

答弁は以上となります。

◯石井れいこ

ありがとうございます。

最初から行きます。インクルーシブ教育のところです。4点、口頭では伝えているということですね。書面のほうに記載できるかどうかは、他自治体を見て検討していくということでした。通常学級に不安があるなら、あっちに行けばというね、支援学級に行けばきっと手厚いよと言われているような気がするという方もいらっしゃるそうです。不安があるならば支援級だったり支援学校に行かせるのではなくって、通常学級でどうにかすることが、障がいは社会側にあるという考え方の社会モデルです。障害者基本法の第4条、差別の禁止、障がいを理由とする差別はしてはならないとなっています。そのため、通常学級への就学を希望する場合は、学校側が合理的配慮を行い差別的な扱いをしないことが求められます。また、文部科学省は、この法律に基づき、障がいのある子どもが地域の学校で学ぶ機会を提供することが重要と示しています。日本も批准している障害者権利条約の第24条、教育では、インクルーシブ教育の実施が求められています。第24条2項の、障がい者が一般の教育制度から排除されないことを確保し、障がいのある者が、他の者と平等に、地域社会において、初等教育及び中等教育を受けることができるようにすることと、この条約により、日本の教育制度も、障がいのある子どもも、特別支援学校へ誘導するのではなくて、通常学級での教育機会を確保するべきという国際的な義務を負っています。まずは要望する4つの項目を記載するところから、口頭で言っているだけではなくて、記載するところから、方向性を示すところから始められたらと思うのですが、もう一度伺います。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

先ほど申し上げましたとおり、他自治体等の通知についても調査研究をした上で検討していきたいというふうに考えています。

◯石井れいこ

前向きにお願いします。

三鷹市の教育委員会は現状、障害者権利条約に指摘されていることが達成できていないと。ゆえに、差別がまだある状況です。残念ながら、まだ通常学級に誘導するようなことが書けませんと、コミュニティ・スクールとか学校3部制とかとセットで公表してほしいんですね、できていないということを。自分たちは何か、コミュニティ・スクールとか学校3部制とかで、きれいなまま、すばらしいことをやっていますという優しさと思いやりの押しつけで、しかし実際には自分たちはそういう条約には何もできていないということを隠して、児童・生徒には教えるとか指導するという上から目線はよろしくないのではないかと思います。自分たちもできていないことはきちんと記載してほしい。子どもたちにフェアじゃないと思うんですよね。子どもたちにそういうことも、自分たちはできていないんですよ、そういう大人たちのところで君たちは育っているんだということを示してほしいんですが、いかがでしょうか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

基本的に、一自治体の問題ではないというふうに認識しております。これは国のほうで、これをどうするのかという制度上の問題できちっと解決していかないと、受け入れた学校側のほうで、障がいのある子どもも入ってくることは十分に今でもあります。ただ、いろんな意味で専門性、それから個別に──普通にやればいいんだって前おっしゃっていましたけど、ごちゃ混ぜでという形でおっしゃっておられましたけれども、だけど、学校としては、子どもたち一人一人をどう伸ばすのかといった観点から、全ての子どもたちに、障がいのあるなしにかかわらず取り組んでいるわけですよね。そういった意味で、やはり受皿としての仕組みというのもセットで考えていかなければいけないことだという認識でいます。このままではなかなかうまく学校の中で、いわゆるインクルーシブな環境の中で、子どもたちが十分に生活しながら、個別最適な学び、これに今の段階ではまだ十分につなげていくことができない、そういう意味で段階的な取組が必要だというふうに考えています。

◯石井れいこ

段階的なものというのは何ですか。分けたもので段階的と言っているのか、どういったことで段階的というふうに考えているんですか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

現在行っているのは、支援学級の子どもたちが共同学習等で通常の学級で授業を受けているといったところかなと思っております。その中で、子どもによっては、通常の学級に転籍しますということで戻ってこられる方もいらっしゃいますので、そういう部分も私は大事なことなのではないかなと思っています。また、共同及び交流学習を進めていく中で、通常の学級にいることが、逆に、勉強が分からないとかということも含めて、とてもつらいということで、1つ間違うと二次障がいになるんじゃないかなというような懸念もありますので、私も実際そういう子どもを見たことございますし、いきなりということの難しさというのは、私が申し上げたのはそういう意味です。

◯石井れいこ

背景的にいうと、支援級に在籍させれば全国学力テストでの対象者とはなりません。すると、結果的に三鷹の学力は高いと評価される可能性があります。また、学歴社会の妄想というか学力重視の保護者が多い。生徒数が多い割には先生が少ない。先生は、学習指導要領に間に合わせたいという、邪魔な子はよそでお願いしたいという気持ちがあるんじゃないかと。通常学級の子どもたちも同様に、○○さんのせいで授業が遅れると、○○さんだけのために学校があるのではないと、このような声が聞こえてきます。気持ちは分かります。弱肉強食の社会で、生き残れるか不安なんですよ、みんな。しかし、そんな人たちが多いから、少しでも周りの子と違うと感じる保護者は通常学級を選べなくなってしまう。普通に生きているだけで邪魔者扱いされるような学校に行く価値もない。だから、保護者は、その子に合った場所を選んであげようとなるんですよ。検討委員会が出す結果も含めて、その子に合った場所ってそもそも何なんですかね。その子が選ぶんじゃないんですかね。何か偉い人たちが書いたもの、言ったこと、それがすごく強いパワーになるんじゃないのかなって。その子の本当に実感していくものって、その子が環境をつくっていって体感していかなければ分からないことで、入学前に誰かに言われたからということで気づけないと思うんですよね。なので、記載はできるんじゃないかと思っているんですが、いかがでしょうか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

先ほど申し上げましたように、審議結果の通知への記載につきましては、他自治体の通知等についても調査研究をした上で検討したいと考えているということでございます。

◯石井れいこ

三鷹市子ども発達支援センターのユーチューブチャンネルで配信されている「三鷹市就学説明会~令和7年度就学に向けて~」を見ました。就学に不安があるとされる年中さんの保護者が希望して説明を受けたものです。まず、ここで気になったことは、通常学級での取組の説明がない。コミュニティ・スクールの説明、学園、地域の説明、そして支援学校、支援学級、通級の説明はあるんですが、これでは保護者の不安は解消されないと思いました。三鷹の教育は、人間力、社会力の育成とおっしゃっていました。人間力と社会力の育成は、大人が何かをさせることではなくて、子どもたちがけんかしたり仲直りしたりしながら育むものです。それを、よくも一部の子を除いて人間力とか社会力とか言えるなと思ったんですよね。育つわけがないと。分けられた中で人間力、社会力って、いろんな子たちがいなければ、それは育たないと思います。そういうことなので、人間力、社会力と言うんであれば、(一部の子を除いて)と書くべきなんじゃないんでしょうか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

一部の子を除いてやらないで実施しておりますので、書く必要はないと思っております。きちっと、教育支援学級は教育支援学級の子どもたちだけでやっているわけじゃなくて、学校全体の中で子どもたちの人間力、社会力を育成しております。

◯石井れいこ

ですから、分けて人間力、社会力をやるんじゃなくって、一緒に育っていかないと、人間力と社会力が育たないんじゃないんですかということを言っているんですが。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

人間力、社会力については多分思っていらっしゃることが違うのかなというふうな認識でございます。ただ、私が申し上げたのは、学校全体で人間力、社会力を育てておりますので、一部の子どもだけ人間力、社会力を身につけない教育を実施しているというつもりはございません。

◯石井れいこ

いろんな子たちが、いろんな状況で、一緒に笑ったり泣いたりすることが人間力、社会力だと私は思っているので、違う観点なんでしょうね。

私は、自閉症と呼ばれる子と同じ学校で育ちました。たくさんの喜びをもらいました。通常学級に、どんな子であろうともふさわしくない子はいません。全ての出会いが学びです。支援学校、支援級など、こうやってたくさんのすばらしい支援の場がありますというように悩んでいる保護者に説明されるのはいいんですが、あの場にいたら混乱する方もいます。結局、支援と言われてもよく分からないけど、通常学級に行ったら自分の子がみんなに迷惑をかけてしまうとか、周囲の保護者や児童・生徒に気を遣って、自分の子に対して、みんなの邪魔をしてしまう迷惑な子だと自分の子を差別して、通常学級ではなく、よその学校や学級を選ぶようになってしまっている方もいます。自分の子を差別することで、あらかじめ通常学級を避けてしまっている場合もあるんですね。でも、違うんですよ。そもそも自分の子がこの社会で生き残れるかどうかの生活の不安は日本政府の責任であって、この巨大な力に声を上げることができず、小さな小さな我が子を差別しなければならない状況とは何かといえば、地獄だと私は思っているんです。この地獄を変えてほしいと私は思っています。迷惑はお互いかけてしまうものなので、一部の子たちだけが悪いのではありません。ですから、通常学級の保護者たちにもそのことをしっかり伝えてほしいんですよね。急にこんなことを保護者たちに伝えて、何だ何だと思われてしまうかもしれないんですけど、でも、今までが差別の環境を放置していたということで、差別より大事な事業はないと思います。1人の子どもの判断を全ての大人が受け止めて見守りたいと、大人たち、やりたいと思っているので、ぜひとも、分けたことということではなくて、本来一緒にいるべき存在なんだという、それを分けてしまうことは差別することなんだと、保護者を自分の子どもを差別するような状況に置いてほしくないということで、私は通常学級を変えてもらいたいと思っているんですが、いかがでしょうか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

通常の学級の部分で何がどうできるのかといったときに、子どもたちに確かな学力を身につけさせるといったときに、なかなか、個別最適な学びということを徹底してやりたいんだけれども、まだまだ十分できていない状況があります。子どもたちがそれぞれの持っているものを最大限伸ばすといったことがやっぱり学校としても使命だなというふうに考えておりますので、それぞれの子どもの持ち味や特徴を最大限に発揮できるような状況というのをつくってあげることが大事かなと思っています。そういう意味では、インクルーシブな教育については、理念としてはよく分かりますし、共感しています。

ただし、今の段階で、先ほど段階的にとちょっと申し上げましたけれども、簡単にいかないなと思っているところはそういった部分で、やっぱり最大限に伸ばす教育というのは一体何なのかといったときに、人間と人間の付き合いの中で学ぶことというのもいっぱいあって、先ほどおっしゃられた人間力、社会力、そういうところからということだと思いますけれども、それだけではなくって、やはりライフスキルといいますか、生きていくためのスキルをどうやって身につけるのかといったことについては、なかなかこれ、通常の学級の中で子どもたちに指導できることではないといったことがあり、そういったことも含めて保護者の方は支援学級を選ばれている方もいらっしゃるといったことについては御理解いただけないかなと思います。

◯石井れいこ

いろんな保護者の方がいるので、それはそういう方もいらっしゃるとは思います。

ダウン症候群と呼ばれている子たちがやはり通常学級にはいないということなんですよね。やはりちょっと誘導されているのではないかというふうに思いました。ダウン症候群と呼ばれている子の話ではなくて、健常者と呼ばれる子たちが将来差別をしないためにも、通常学級に行ったときのメリットというものも説明に加えてほしいなと思ったんですが、いかがでしょうか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

通常の学級に行ったときのメリットについては、まあ、あるのかなと思いますけれども、子どもたちに、先ほど申し上げましたように、保護者が私はライフスキルを身につけるための教育を選んだというふうな認識でおりますが、その中で、子どもたち、どう最大限に伸ばしていくのかといったことについてしっかりと考えていくことが今大事なんだろうというふうに思っております。

◯石井れいこ

分かりました。

あと、大学との研究のことですね。合理的配慮のことを学ぶことでも、障がいの人への興味、関心が深まるし、社会モデルを学ぶことで、障がい者という自分から切り離した関係ない存在ではなくて、自分にも関係がある仲間だという理解につながると思うので、ぜひとも通常学級で、あと不登校を減らすことにもつながると思うので、ぜひとも前向きに検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

今、パブリックコメント等して、終わりましたけれども、三鷹市教育支援プラン2027というのを今つくっているところです。こちらについては、校長、副校長、それから教員の職層に応じた形で、教育支援に係る資質、能力の向上の施策として、小・中学校教員の教育支援に関する資質、能力の指標を定めた上で、職層に応じた体系的な教員研修、これを実施しようと思っております。その中で、今おっしゃられた、御提案されたことについても実施ができないかを研究、検討していきたいというふうに考えています。

◯石井れいこ

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

次、幼児の発達相談についてです。園長会で周知していると、正しい理解、工夫をしていくということでした。実際に、この子はおかしいから発達相談へ行ったほうがよいと保育者から、保育士から言われる保護者の方がいます。ただ頑張って働いて子どもを育てているだけなのに、子どもがおかしいのは保護者のせいだと受け取られるように怒られるって、なんてひどい社会なんだと思うんですけど、園長だけではなく、保育士や教員にも、保護者を責めないでほしいということを伝えていただきたいんですが、いかがでしょうか。

●子ども政策部調整担当部長(清水利昭さん)

ただいまの再質問にお答えします。

御指摘の点は私どもも共感しておりますし、全くそのとおりに理解しているところです。様々工夫をしながら、そういったところ、引き続きしっかりと啓発等図ってまいりたいと思います。

◯石井れいこ

よろしくお願いします。

子どもが小さいうちは、睡眠不足によって発達障がいだと間違われる場合もあるという調査もあります。保護者を責めるのではなくて、保護者が子どもに向き合えるように寄り添うことが大切だと考えます。早めに支援を受ければ普通になれるんだと思っていた方も少なくないんですが、早めに分けて支援しないと、将来的に不登校や非行など、二次障がいにつながっていくと言い切る学校心理士もいて驚きます。子どもを問題児予備群のような見方をしているんです。それは、通常学級や社会が何も変わる予定がないという前提だと思うんですよ。なぜ差別されていることが普通で、その基準に合わせなければならないのか。ずっと分離のコースになってしまいます。自分の子を差別させるのではなく、その手前の保護者の、そういえば育児が大変だったという核家族社会でのサポートの寄り添い方をつくっていかなければならないと考えます。そのためにも、保護者側の負担を減らせるよう、無記名で保育士にアンケートを取るなど、双方を守ってもらえるように、保育者側も、保育士さんも大変だと思うんですよ。なので、保育士さんのほうにも無記名でアンケートを取って、どんなことが大変なのか、負担を聞いて、なるべくそこをサポートしてもらえるように伺ってもらいたいんですが、いかがでしょうか。

●子ども政策部調整担当部長(清水利昭さん)

ただいまの再質問にお答えします。

アンケートを取るか、どうするか、どういう形が最もお互いによいコミュニケーションになるのかというのはちょっと方法は検討してみたいと思いますが、今、私どもも、分けて保育する云々ということではなくて、一緒に保育していただくために、様々、専門性の向上の研修ですとかしたりとか、先ほどの御指摘にもあった発達相談もしています。あくまでも、そのお子さんがその集団の中で一緒に過ごすことができるようにするために、お預かりするほうの側がどういうスキルを身につければお預かりができるのかというところに視点を置いて私ども取り組んでいますし、引き続きそこのところにしっかり力を注いでまいりたいと思います。

以上です。

◯石井れいこ

ありがとうございます。

あと、ヘルパー、保護者の負担を軽減するために家事支援などできないかということを伺いました。結構ヘルプ事業、ゼロ歳、2歳とか、あと未就学児という子の家庭が多いんですよね。そうではなくって、小学生を持っている御家庭でもヘルパーを利用したいと思っている方もいらっしゃると思うんですよ。結構お金がかかるから利用できないなとかいう思いもあると思うので、地域のシルバーさんとの出会いということもできると思うので、ぜひともそこを検討いただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。

●子ども政策部調整担当部長(清水利昭さん)

ただいまの再質問にお答えします。

家事支援等をどういう形でしていくのかということでは、幾つかサービスございます。それから、民間の団体の方であっても、例えばホームスタートみたいなものですとかやっていらっしゃるところもありますし、御指摘のように、シルバー人材センターのほうの家事支援というようなサービスもあるというふうに理解しております。引き続き、ほかの団体ともしっかり連携しながら、サービスをトータルに提供できるように配慮してまいりたいと考えます。

以上です。

◯石井れいこ

いろんなサービスがあるのは知っているんですが、本当に押しつけてこられないと、やっと、そのサービスを利用しようという気にならない方々もいらっしゃるので、ぜひとも前向きに検討いただけたらと思います。

あと虐待の件ですが、発見されていない虐待もあると思います。子どもたちは誰にも言えず、後々、心を痛めていたことに気づいていくと思います。昔だと保護者が殴ったり縛ったりしていたのかもしれませんが、時代が時代なだけに、言葉や心理的な虐待のほうが多いと思います。ワンオペ、核家族化で子育てが大変過ぎるから、障がいがある子だと診断されようと病院を探し回る保護者もいるんです。薬を処方される方もいらっしゃいます。レッテルをつけてもらえたほうが楽だとか、薬で落ち着いてくれたほうが楽だという考え方を保護者に持たせちゃいけない。子どもを差別したほうが楽という考え方にさせちゃいけません。そうならないためにも、もっと前に救えないのかなと思うんです。ですから、保護者の子どもと向き合う以外の負担を減らす支援をもっともっとしなければ、子どもたちが服用しなくてもよかったはずの薬を飲んでしまうかもしれません。今、発達障がいで処方されている薬を飲んでいて、突然死や自殺する子がいるという調査もあります。子どもたちに処方されている薬の中には、体内に入るとデキストロアンフェタミンという覚醒剤に似た構造に変化するものも処方されています。これも虐待だと思います。こういう虐待がなぜ起こるのか。核家族であったり、保護者が忙し過ぎて子どもに対応できない。二、三歳の敏感期で、細かいことを気にする子や頑固な子、大泣きして暴れてしまう子など、こういう子たちを簡単に障がいとしてしまうことが問題です。ただ構ってもらいたいだけかもしれないのに、保護者は手に負えないと。そのためにも、家事サポートをもっともっと使えるようにしてもらいたいんですよね。なので、配食サービス、そういったものも使いやすくして、何とか手を上げないとか障がいにさせないという方向に持っていってもらいたいんですが、いかがでしょうか。

●子ども政策部調整担当部長(清水利昭さん)

ただいまの再質問にお答えします。

今御指摘のように、保護者の方が追い込まれる形で、例えば好ましくないような形で子どもに薬の投与を望んでしまうとかというような、そういう深刻なケースもあるということで、私どもはそういうものを予防するためにも、今、これは発達の課題があるかないかにかかわらず、全ての子育ての御家庭に対して、子どもと親との愛着形成をしっかり行って、どんな遊び方をしていくと子どもの発達が促されるのか、あるいは一人一人のお子さんにとってどんな関わり方が適切で、それをすることによって好ましい方向にますます発達していくことができるのかというようなところでの講座等を実施しています。愛着形成から入る講座、やり方をまずは大切にしています。そこから入って、先ほども言いましたように、様々なサービスございますけれども、配食というようなところは、今のところは直接的に調理されたものを配食するというようなことはしておりませんけれども、引き続き総合的にバランスも考慮しながら検討してまいりたいと思います。

◯石井れいこ

ありがとうございます。女性が産後働いていると、もう脳が働く脳になっていて、母親という脳にならなかったりとかして、愛情ホルモンが出てこなかったりするということもあるので、幾ら、こういう接し方をしてうまくいくよと言われても、なかなかね、自分が大変ということをまず削ってもらわないと向き合えないということもあるので、前向きに検討していただけたらと思いました。よろしくお願いいたします。

あとは、手話言語条例の話です。近隣ですと、国立市、調布市、府中市、杉並区、世田谷区が今制定しています。三鷹ろうなん防災委員会が主催するイベントは、耳栓と防音イヤーマフをして実際に聞こえない状況での夜の避難所を体験するものでした。伝えたいのに何も伝えられないという、また、自分がビニール袋をガサガサと出し入れしている音がほかの人からはうるさいと思われて、怒られるという状況の体験もしました。自分が出している音に気づけないという。参加者、我が子共々、この体験、そして手話の大切さをとても感じました。また、体験後は、子どもは手話が理解できるようになると喜んでいました。子どもたちは遊び感覚で覚えられる。まずは、海外の人と話すということも大事かもしれないんですけど、まず国内の方のいろんな人たちと話せるということも大事なのかと思うので、これも前向きに検討していただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

再質問いただきました。

先ほど答弁させていただきましたけども、やはり、もちろん、聴覚障がい者の方もいらっしゃれば、視覚障がい者の方もいます。そうした中で、それぞれの方がコミュニケーションをしっかり取れるような体制をつくっていくことがすごく重要だと考えています。そうした中で、手話言語条例というところを近隣市で制定しているところも私どもも承知しているところでございます。そうした中で、まず今、私どもは、障がいの特性に応じたコミュニケーションをしっかり取れるような体制をつくっていく、そのためには市民の理解も必要だと思っていますし、そういった取組にまず取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

◯石井れいこ

そんなにかたくなにならなくてもやれることかとは思うんですけど、本当。

次、農薬のことに進めさせていただきます。日本はサリドマイド事件というものが1950年代から1960年代にありました。多数の新生児に先天性四肢欠損症、手足の奇形などの重い障がいが発生した薬害事件です。レンツ博士が危険性を指摘し、世界中が販売中止する中、日本の製薬会社や厚生省は、サリドマイドの危険性を早期に認識していたにもかかわらず、迅速な対応を取らなかったことで、多くの赤ちゃんへ被害が拡大しました。まず、この国は、こういう過ちをたくさん犯している国であります。もしもこの事の重大さを真摯に受け止めているのであれば、予防原則に立つべきです。有機リン系が効かなくなって、ネオニコチノイドの農薬に替えていくという農家さんが多いと聞きます。農家さんの負担増とか、バランスを考慮しながらというのは分かるんですけど、子どもたちの発達していない脳というのはすごく、ネオニコチノイドが神経のところにすごく関係しているというのがあるので、子どもたちのことを思うんであれば、使用しないというのが本来、人間だったら、心のある人だったらばやるんじゃないのかなと思うんですけど、それってどうにか促せないものなんですか。

●生活環境部調整担当部長(鎮目 司さん)

ただいまの再質問にお答えいたします。

質問議員さんのおっしゃる懸念については認識しているつもりです。確かに、お子様をはじめとした人体への影響ということについては、慎重になる姿勢というのは大いに理解できますし、予防の観点からも、先んじてそういう手を打つということは非常に大事だと思っております。また一方で、例えば今回の質問議員さんの御指摘にもございましたように、例えばJA佐渡であったり渋川市の取組、先進的な取組ございましたが、そうした認証制度を例えば市がつくった場合、創設した場合には、当然、農家の皆様にもその趣旨を十分に御理解いただいて協力いただくことが不可欠かと考えております。そうした状況の中で、すぐにそういう制度をつくるということももちろん大事だと思いますが、一方で、三鷹市の農家の皆さんの理解がどういう今状況なのか、そこをしっかりと共通認識を持ちながら、協力体制をつくりながら、そういう制度に向かって検討を進めていくことが大事だと、今そういうふうに考えているところです。

以上です。

◯石井れいこ

ありがとうございます。先進的に無農薬栽培をされているところの方とかからお話を実際に聞いて、呼んだりして、どうやって進めていったらいいかということを一緒につないであげて、バックアップしていっていただけたらと思います。一緒に無農薬栽培農法を学ぼうとか、無農薬栽培を得意とする専門家をお招きして、繰り返しになっちゃいますけど、やっていただけたらと思います。

給食だけでも無農薬にしていただきたい。お母さんたちから、オーガニック給食をやってくださいという要望も来ています。給食だけでも無農薬にできませんでしょうか。

●生活環境部調整担当部長(鎮目 司さん)

ただいまの再質問にお答えいたします。

給食で使われている三鷹産野菜だけでも有機農法のオーガニックなものをという御質問でした。その点に関しましても、三鷹市の農家の皆さんの中では、いわゆる有機農法をできる資格をお持ちの方がいないというような現状がございまして、ただ、もちろんそれは有機農法を目指さないということではございません。先ほどの御質問に対する答えと重複する部分がございますが、やはりそこ、経営の収支のバランスなどをいかに取っていくか、農薬を使わないのであれば、代替農法をどういう形で進めていくのが適切なのか、質問議員さんもおっしゃられたように、東京都の農業改良普及センター等の専門家の知見を得ながら共に研究を進めていきたいと、そのように考えております。

以上です。

◯石井れいこ

よろしくお願いいたします。

あと、最後、樹木ですね。三小の樹木、ここでもうぶちんと切られているんですよ。この切り方ってないんじゃないのかなって。見た目がすごく悪いというか、いきなりこんなにね、トーテムポールみたいになっちゃっているというのはかわいそう過ぎるなというのと、あと、鷹の子児童公園のやつも、こんなにぶつぶつぶつぶつ途中で切られちゃっていて、ひどいなというのが見るからに分かるんですよ。なので、本当に、仕様書を作って、どういうふうにやってほしいというのは造園業者さんのほうにお願いしてもらいたいんですね。リーフレットを作成するで大丈夫ですか。落ち葉などのことも周知していくという、落ち葉の苦情に対することも周知していくという──みんなに受忍してくださいということを書かれたようなリーフレットになっているのか、伺います。

●都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)

再質問にお答えいたします。

今、街路樹の剪定に関しましては、令和7年度の委託に向けまして、街路樹の維持管理標準仕様書、そういったものを策定するということで取り組んでおります。こういった中で、どういったような剪定の仕方でいくのかという基本的考え方ですね。剪定につきましても、基本的に大きく整枝剪定と基本剪定と軽剪定、そういったことを基本としていくというような基本的な考え方を盛り込んでいきたいというふうに考えております。また、リーフレットの関係ですけど、まだどういったものを作っていくか、既存のリーフレットもありますので、まずは、緑が非常に我々の暮らしの中で大切なものだと、またいろんな環境などにも貢献する、そういった大きな役割をしっかり理解していただく、そういったこと。そして、まずは緑に関していろいろな興味を持っていただく、そういったことを通しながら徐々に理解をしていく。そして、市民の方がやっぱりそれぞれ仲間をつくっていただくことによって裾野が広がるということがありますので、やはりそういった取組をしております花と緑のまち三鷹創造協会、そちらとも連携しながら進めていきたいと考えております。

◯石井れいこ

ありがとうございます。

中野区は落ち葉に関して、管理が及んでいない落ち葉に対しては、これを受忍しなければいけないという、区民はね。そういう条例に入れ込んでいるんですね。なので、一応条例で、みんな落ち葉を楽しもうよと、ある程度の落ち葉は文句言わないでというふうに条例にも入れ込んでいるんで、こういうのを入れ込むのもいいかと思うんですが、いかがでしょうか。

●都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)

ただいまの再質問にお答えいたします。

三鷹市では緑と水の保全及び創出に関する条例というのを策定しておりまして、その中でも、市民及び事業者は、日常生活における樹木の効用性に照らして、その樹木がつくる落ち葉や木陰については、十分な理解を示さなければならないというふうに規定をしておりますので、そういった趣旨を踏まえて、啓発に取り組んでいきたいと考えております。

◯石井れいこ

ありがとうございます。なるべくこういうふうにならないようにというのも、本当に学校側の造園業者さんのほうにも言ってほしいです。なるべくこのひどい切り方、倒れるという切り方をするというのは、そもそも強剪定をし続けたから弱っていっちゃったということがあるんですよ。だから、そもそも自分たちで痛めつけといて、倒れるから伐採しますというのはあってはならないことだと思うので、最初の植えるところから管理して、強剪定をやってきた自分たちも反省しなければいけないということを考えておいてください。よろしくお願いします。

■【れいわ三鷹サポーター募集】

是非私たちと一緒に活動をしましょう!

仲間はいつでも募集してます。

サポーター登録はこちら

■ご寄付はこちら↓

活動にはチラシ代、ポスティング代、活動費等どうしてもお金もかかります。れいわ新選組を拡げるお力貸してください。

ご寄付はこちらから

■【公式SNS】でも情報を発信してます。

是非ともフォローやいいね!よろしくお願いいたします。