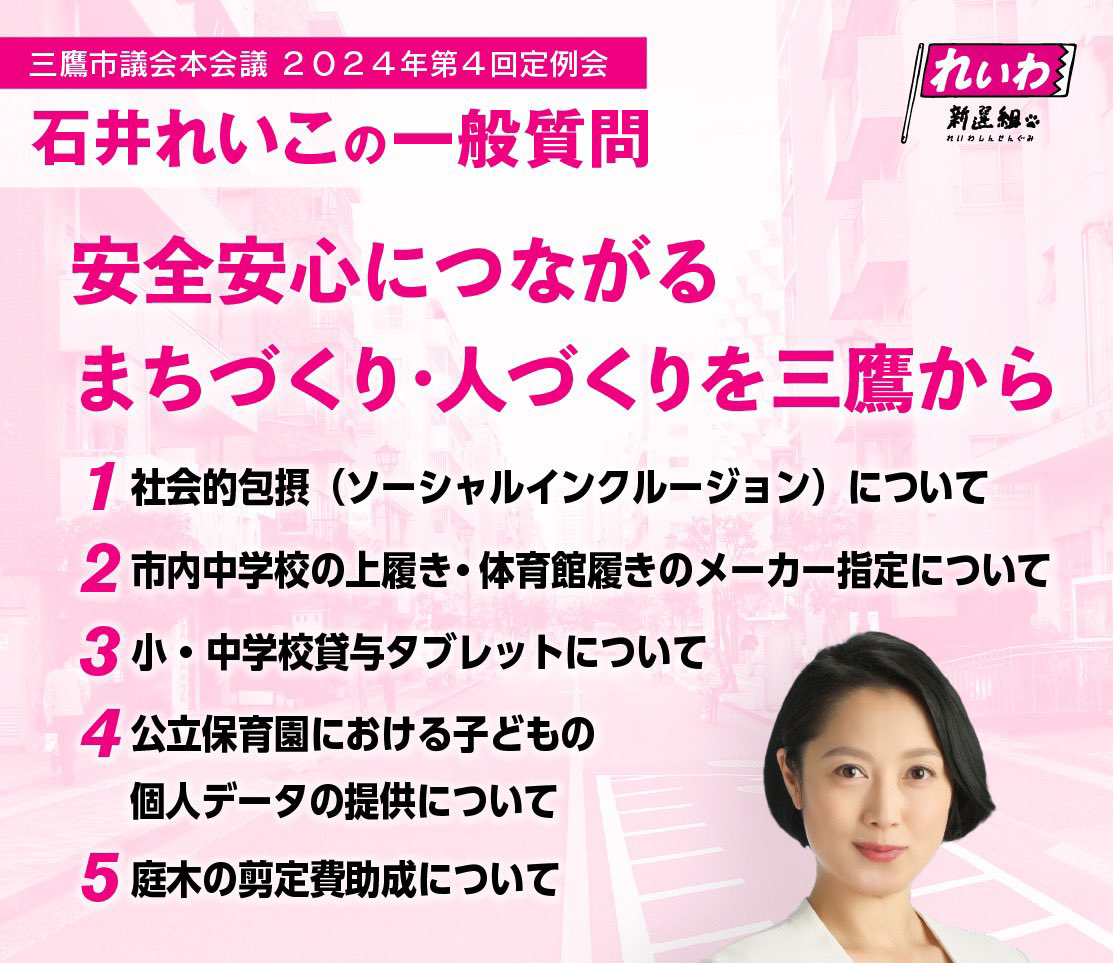

2024年12月の三鷹市議会(令和6年第4回定例会)石井れいこ一般質問「安全安心につながるまちづくり・人づくりを三鷹から」

三鷹市議会(令和6年第4回定例会)

2024年12月2日 石井れいこ一般質問【動画】

テーマ:安全安心につながるまちづくり・人づくりを三鷹から

1.社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)について

2.市内中学校の上履き・体育館履きのメーカー指定について

3.小・中学校貸与タブレットについて

4.公立保育園における子どもの個人データの提供について

5.庭木の剪定費助成について

以下2024/12/2 令和6年第4回定例会(第2号)の私の一般質問の全文です。

2024-9-3:三鷹市議会令和6年第4回定例会(第2号) 本文

市政に関する一般質問

◯石井れいこ

よろしくお願いします。

貧困状態は、努力すれば報われるというモチベーションを低下させ、自己肯定感を奪い、その結果、将来の可能性を狭め、最終的には自分自身や他者を傷つけることにもなりかねません。貧困が直接的に犯罪につながるわけではありませんが、貧困問題は人権だけの問題ではなく、地域にも大きく関わる問題であることから、支援の提供を改めて確認し、提案いたします。

1、安全安心につながるまちづくり・人づくりを三鷹から。

(1)、社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)について。

質問1、明日さえも生きることが難しいという場合に頼れる制度として生活保護があります。そのケースワーカーの配置について、国が定めた人数は、被保護世帯数80世帯につき1人となっているが、現在、本市のケースワーカー1人当たりが担当する世帯数の平均と、最多担当件数を伺います。

質問2、多様化する市民のニーズや対応の丁寧さを考慮すると、職員の人員が不足していると推察するが、現在、生活福祉課で抱えている課題は何か、伺います。

質問3、現在、本市での生活保護の周知方法としては、ホームページにおける制度の案内と、これから申請を行う方向けの生活保護のしおりのみであり、苦しくなる前の人に向けたリーフレット等は作成されていません。生活保護をまだ知らない方や、生活保護に対する悪いイメージを払拭するためのチラシやリーフレット、ポスターも必要だと考えますが、所見を伺います。

現代の貧困は見えにくくなっています。服装やスマホなどではぎりぎり周囲と合わせられますが、食事が1食のみの状態でしたり、ネットカフェ難民と呼ばれる方もいます。しかし、この問題は誰にでも起こり得るのです。例えば、突然の病気や災害で親を失ったり、両親の離別によりひとり親家庭になったり、親の失業によって経済状況が厳しくなったりすることがあります。こうした状況下では、助けを求めようとしても、情報を持っていなければ選択肢が限られているため、相談をすることができず、1人で問題を抱えて押し潰されてしまう可能性も十分に考えられます。

質問4、三鷹市公式LINEが導入されるに当たり、その中に苦しくなる前の相談の窓口を設け、まだ生活に困られていない段階の方や、迷いや勇気が出ない方々でも気軽に閲覧や相談ができるようにすることが重要だと考えます。例えば、夜間どこからでも公式LINEでAIに生活の苦しさについて相談できるようにするべきと考えますが、所見を伺います。

質問5、神奈川県小田原市では、生活保護の制度説明とは別に、Q&Aの形で事前に不安や疑問に対して回答しています。本市としても、生活保護に対する悪いイメージを払拭できるような、市ホームページ内に新たに周知ページやQ&Aを作成し、公式LINEからたどり着けるようにすべきと考えますが、所見を伺います。

質問6、諸制度にアクセスしやすい状況や、子どものうちや苦しくなる手前の段階のうちからの諸制度の認知がなされる状態は、社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)の第一歩です。子どもたちは、生活に困っている保護者の力になりたくても、様々な制度情報にたどり着くことは難しい。また、保護者も子どもには言えず、自らの悩みを抱え込んでしまうケースがあり、結果的に社会的排除を感じてしまいます。生活苦の相談を大人が行った場合、例えばどのような支援やサービス、イベントなどの情報を案内しているのか、伺います。

質問7、また、もしも子どもが相談に行った場合でもきちんと対応できるのか、伺います。

質問8、誰もが社会の一員であり、守られる権利を持っていることを早期に知ることは大変重要です。そのためには、全中学生に最低でも毎年1回、こういった市内の生活保障の存在や、自分たちは守られるべき存在であることを知るための人権教育の授業をすべきと考えますが、所見を伺います。

(2)、市内中学校の上履き・体育館履きのメーカー指定について。

質問9、現在、本市の中学校の上履きは全校に指定があります。体育館履きは7校中4校に指定があり、指定内容は各学校によって決められています。物価上昇によって保護者負担も増えていることや、メーカー指定があるために近隣の販売店で購入できないことから、ほかで買えないことは困る、指定は必要ないという保護者からの声があります。全中学校のメーカー指定を外し、自由に選択、購入できるようにすべきです。所見を伺います。

(3)、小・中学校貸与タブレットについて。

質問10、学校から貸与されているタブレットの充電は、各家庭で行うことになっています。学校から貸与しているものならば、学校で充電するべきとの声が保護者からありますが、所見を伺います。

質問11、また、毎日タブレットの持ち帰りで荷物が重いこと、タブレットの使用時間について家庭内トラブルがあるため、親も子も自己嫌悪となり、自己肯定感が下がります。これらのことから、理科の実験用具のように、学校保管にすべきという保護者からの声がありますが、所見を伺います。

質問12、タブレット使用は、前頭葉がほとんど働かないという実験結果があります。タブレット使用は必要最低限の時間とし、実際に文字を書くことや五感を鍛えるよう、年齢相応の教育に取り組むべきと考えますが、所見を伺います。

(4)、公立保育園における子どもの個人データの提供について。

質問13、保育SaaSの導入については、便益が強調される一方で、子どもの個人情報が多面的かつ長期にわたって収集、利活用されているという事実について、保護者だけでなく保育者にも十分知らされていません。まず、この事実を分かりやすく両者に伝えることが必要です。所見を伺います。

質問14、また、この連絡帳アプリの使用を選ばなかった方については、メール等、ほかの連絡方法を用意することや、園からの日誌をホームページに会員用ページとして作成するなど、アプリ使用を承諾しなくても、アプリを使用する保護者と同じ情報が得られるようにすべきです。所見を伺います。

(5)、庭木の剪定費助成について。

質問15、「百年の森」を目指すには、庭木も100年を超えて残せるよう、本市としても、市民に寄り添った対策が必要です。多忙や高齢、障がいなどの理由で自ら庭木の剪定ができない場合、もう手入れをしなくても済むようにと、実際に伐採してしまう方もいます。これでは「百年の森」にはつながりません。市民からは伸びる枝葉と近隣との関係や、樹木の維持保全や住民の安全確保のためにも、庭木剪定の費用の助成を求める声も上がっていますが、所見を伺います。

よろしくお願いします。

●市長(河村 孝さん)

それでは、私から御答弁申し上げます。

まず、庭木の剪定費助成についての御質問がございました。「百年の森」を目指す三鷹として、なるべく樹木の維持管理についてもしていかなければいけないんじゃないか。その中で、庭木の問題についても考えるべきではないかという御質問でございます。現在、樹木の維持管理に関する助成といたしましては、保存樹木、保存樹林等についての管理費と剪定費用について助成を行っていますが、個々人の庭木の剪定費用までは助成対象としていません。障がいを持つ方あるいは高齢で維持できなくなった方に対しての対応というのは、また今後ちょっと別途考えなければいけませんが、そこまで今は制度的につくられていないということでございます。原則として、庭木も様々あり、それぞれ状況が異なることや財源の問題もあることから、現時点では庭木の剪定費用の助成までは考えていないということでございます。樹木を管理していくには相応の負担が生じますので、もちろん緑の維持保全の在り方を検討する中で考えていかなければいけない、それは個々人でも同じだというふうに思っています。まさに庭の問題でありますから、基本的には個々人で負担していただくのを原則としたいというふうに考えております。他自治体の状況なども踏まえつつ、効果的な支援策を今後研究していきたいと思います。

また、ちょっと別な角度からではございますが、花と緑のまち三鷹創造協会では、一般の方を対象とした剪定講習会や緑の維持管理を行うボランティアの育成に努めています。費用の助成だけでなくて、緑を支える人材の育成や活動を通した支援策なども考えられることから、今後、様々な観点からも研究してまいりたいというふうに思っています。

私からは以上です。ありがとうございました。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

ただいま質問いただきました件、質問の8番目について、私のほうから答弁させていただきます。

中学生に対する、いわゆる社会権等についての子どもたちの学びといったことについてのことです。議員のおっしゃるとおり、子ども自身が守られる権利を持っていることを知ること、これは大変重要なことだと考えております。三鷹市においては、各校で人権教育に係る指導計画を作成し、発達段階に応じ、計画的に実施をしているところです。生活保障については、中学校社会科公民の個人の尊厳と日本国憲法という単元において、誰しもが豊かに生きる権利を有するという学習において取り上げております。これは中学校3年生でやる中身ですので、1年生、2年生はどうするのかという、そういう部分もあるのかなと思っております。様々な場面で、子どもたち一人一人をどういうふうに取り残さないでいってあげられるのかといったことについては重要なことだとも考えております。中学生には、困ったときに活用できる、都の福祉保健局が作った、先ほどのヤングケアラーのところと大体かぶってくるところもあるんですけれども、中学生向けのポケット相談メモというものを全生徒に配布しながら、特別活動等の時間において、一人一人が守られていること、困ったことがあったら相談できること等の指導はさせていただいております。具体的にどのような形でやっていったら自分が支援を受けられるのかみたいなことについても、学校の様々な教育活動の場の中で、機会を捉えながら進めていきたいなというふうには考えております。

私からは以上です。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

私からは市長の答弁に補足いたしまして、ソーシャルインクルージョンについて順次お答えいたします。

質問の1点目、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数と最多担当件数についてでございます。令和6年10月1日現在、ケースワーカー1人当たりの平均担当世帯数は89.5世帯となっております。また、その中で最多担当件数は112世帯というふうになっているところでございます。

質問の2点目、生活福祉課で抱えている課題についてでございます。生活保護の現場に限ったことではございませんけれども、複合的な悩みや課題を抱える世帯が増えてきており、支援や対応の困難性が増しているというふうに感じているところでございます。こうした世帯には、関係機関が連携して支援する必要がありますので、重層的支援体制を整備する中で、丁寧に支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。

質問の3点目、生活保護制度の周知を図るためのチラシ等の作成についてでございます。生活保護制度につきましては、一定程度周知を図られているものと認識しておりますけれども、現在、生活福祉課の窓口に配架している生活保護の資料につきましては、初期の相談から制度利用までの流れを記載しており、これから申請する方にも対応した内容となっているところでございます。さらに、生活保護制度の御案内につきましては、三鷹くらしのガイドやひとり親家庭のしおり等にも内容を掲載しているところでございます。正しい知識を身につけることが偏見等をなくすことに有効であると認識しておりますので、引き続き正しい制度情報の周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。

1つ飛びまして、質問の5点目、市のホームページに生活保護制度の新たな周知ページやQ&Aを作成することについてでございます。市のホームページにつきましては、引き続き定期的に見直しを図りつつ、市民の皆様の制度理解に役立つよう、内容の作成に努めてまいります。また、ホームページ内のよくある質問と回答につきましても、今後、生活保護制度の正しい理解につながるよう、分かりやすい内容についても検討してまいりたいと考えているところでございます。

LINEの活用につきましては、他市の事例も参考にしながら、今後検討していきたいというふうに考えています。

質問の6点目、面接相談時に案内している支援やサービス、イベントなどの情報案内についてでございます。面接相談をお受けする中で、生活保護制度にとどまらず、必要に応じて他の制度についても御案内を行っているところでございます。例えば、社会福祉協議会の貸付制度や医療費の公費負担の制度などが未利用の場合にはその御案内をするとともに、負債などがある場合には、無料法律相談を行っている日本司法支援センター、法テラスなどの御案内もしているところでございます。

質問の7点目、もしも子どもが相談に訪れた場合の対応についてでございます。実際にお子さんだけが相談者となる事例はほとんどございませんけれども、未成年者の相談者が生活福祉課の窓口にいらした場合には、子どもを所管する部署とも連携を図りながら適切に対応してまいります。

私からは以上でございます。

●企画部DX推進担当部長(丸山真明さん)

私からは市長の答弁に補足いたしまして、ソーシャルインクルージョンに関する御質問のうち、質問の4点目、市公式LINEでの生活相談について御答弁いたします。

LINEを活用して、いつでもどこでも気軽に相談できる環境を整えることは、社会の変化に即した市民サービスとして重要な視点と考えております。一方で、AIは急速に進化を遂げておりますが、その正確性について、最終的には人の目で判断しなければならないことが課題と認識しております。初期支援に当たっての手軽さと相談内容に応じた回答の精度をどのように高めていくのか、このバランスを見極めることが重要な視点となります。デリケートな相談への対応は将来課題と捉えておりますが、相談窓口の案内など、部分的な対応の可能性について、他市の事例も参考にしながら、利活用に向けて調査研究を進めてまいりたいと考えております。

私からの答弁は以上です。

●教育部調整担当部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局次長(齊藤 真さん)

私からは、質問の9番目、中学校の上履き等のメーカー指定について答弁いたします。

上履き、体育館履きのメーカー指定については、購入時における保護者、生徒の負担軽減や生活指導上の対応によるものですが、昨今ではオンラインでの購入が増えたり、また物価上昇などの影響があったりするため、メーカーを指定することが必ずしも適しているとは言えない状況にあると思っております。中学校長会とも協議し、また各中学校の生徒会を通して生徒の意見も聞きながら、メーカー指定を外すことについては、今後前向きに検討を進めてまいります。

続いて、質問の10番目、学校から貸与されているタブレット端末の充電についてです。学びが多様化している現代において、三鷹では学習用タブレット端末を学校だけで活用するのではなく、家庭でも学習用として活用できるように、家庭にも持ち帰ることができるようにしております。学習用タブレット端末は文房具と同様に家庭でも活用し、家庭で整えて学校に持ってくるようお願いしているところでございます。

続いて、質問の11番目、タブレット端末を学校で保管することについてです。持ち帰る荷物については、各学校で持ち帰るものと持ち帰らなくてもよいものを整理し、子どもたちに負担がないよう指導しております。家庭内での端末の使用時間については、子どもたちの健全育成の観点から、発達段階も含め検討する必要があると考えておりますので、今後、小・中学校校長会の意見も聞きながら検討してまいります。

学習用タブレット端末は、家庭でも子どもたちが調べたいとき、記録を残したいときなど、いつでも使える学びの手助けとなる道具としての使い方も重要と考えております。したがって、端末の保管については、学校保管ではなく、家庭に持ち帰ることを原則として、デジタルシチズンシップ教育の推進を図りながら、子どもたちがデジタル機器のよりよい使い手となれるよう、継続的に指導していきます。

続きまして、質問の12番目、タブレット端末の使用を制限することについてです。学校教育では、授業を進める上で効果的な場面で学習タブレットを使用し、端末を使用しない学習もバランスよく並行して実施することで、タブレット端末学習の効果的な活用を図っております。議員の御指摘のとおり、デジタル機器に頼り過ぎてしまい、身につけるべき資質、能力が育成できないことは本末転倒と考えております。子どもたちがデジタルとアナログのよさを考えながら学び、その学びの効果を高めることができる道具も選択できる力を身につけられるよう、発達段階に応じた教育が大切であると考えております。

以上です。

●子ども政策部長(近藤さやかさん)

私からは市長の答弁に補足いたしまして、公立保育園における子どもの個人データの提供について答弁をさせていただきます。

御質問の13番目、保育SaaSの導入に当たり、子どもの個人情報が収集、利活用されていることについての保護者及び保育者への周知について、また御質問の14番目、アプリを使用しなかった保護者への連絡方法について、関連いたしますので一括して答弁いたします。

公立保育園で利用しているICTシステムは、アプリの使用に当たりまして、利用規約について同意をいただいた上で、保護者の皆様に御利用いただいております。個人情報の取扱いについても利用規約の中に含まれており、御了承の上、アプリを利用されていると認識しておりますが、より安心して利用していただくため、今後、入園説明会において導入している機能や通信料の負担などについて保護者の皆様に説明するなど、分かりやすい案内に努めていきたいというふうに考えております。

また、現在アプリを使用していない保護者の方はいらっしゃいませんが、利用を希望されない保護者がいらっしゃった場合には、連絡帳や園だよりなどは紙で、またお休み等の連絡は電話で行うなど、アプリを利用されている方と情報の差がないように対応してまいります。

なお、保護者の皆様への説明に当たりましては、職員会議等において、保育者同士、職員同士で理解を深める機会を設けていきたいと考えております。

答弁は以上です。

◯石井れいこ

ありがとうございます。

では、学校の上履きの件、ありがとうございます。評価いたします。前向きに検討をよろしくお願いいたします。

続いて、学校の貸与のタブレットに関してです。学校でポータブル電源があるようだと保護者に伝えても、やはり充電はできないと何件も言われています。要するに、充電はできないとなっているんですけど、家でも利用するから学校では充電を検討しないということになっているのかと。現在、御家庭の希望があればタブレットを持ち帰らないということも可能です。その場合、当然家では利用しないので、利用は学校のみになります。そのタブレットを家で充電するのはおかしいのかなと思うんですが、これを学校で充電を行えるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。

●教育部調整担当部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局次長(齊藤 真さん)

タブレット端末について、再質問にお答えします。

先ほど申し上げましたように、家庭へ持ち帰ることを原則としております。本当に御家庭の事情等によって、やっぱり子どもが本当に長時間使って困るといった、そういう例外的な事例については学校で預かるケースもございますが、基本的には家庭へ持ち帰り、家庭での充電ということで、学校で預かる場合については基本的に──次の日、学校で使えなくなったら困るということで充電するケースもございますが、あくまでも例外的な取扱いとして行っているということでございます。

◯石井れいこ

では、持って帰らない子は学校で充電も可能という認識で大丈夫ですか。

●教育部調整担当部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局次長(齊藤 真さん)

そういうお子さんにつきましては、ポータブル充電を貸してあげるといった対応での充電になります。

◯石井れいこ

分かりました。

あと、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授が、仙台市在住で公立の小中高に通う約7万人の児童・生徒を10年間追跡調査しています。スマホ、タブレット端末の使用時間が4時間以上の子と、使用せずの子の数学の平均点は20点以上も差が出ています。そして、3年前と今の脳のMRI画像を比べると、脳が発達していないことを発見しました。本来50ccくらい大脳の灰白質の体積が増えていなければならないんですが、ほぼ毎日使い込んでいる子は、平均値にすると、体積増加はゼロだったと。記憶の中枢の部分や、ほかの脳の発達にも遅れが出ているそうです。そして、シリコンバレーのエリートたちは、毎学期2万ドル、3万ドルもの学費をかけて、スマホを遠ざけてくれる学校に自分の子どもたちを通わせているという記事もありました。なぜ、家庭のトラブルを招いて、脳の成長をストップさせてまで利用するのかと疑問です。せめて持ち帰らずに学校保管にはできないのでしょうか。脳に悪影響ではないというエビデンスがほかにあれば教えてください。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

再質問にお答えします。

なかなかお答えしにくいところはいっぱいあるんですけれども、様々な場面でタブレットを使ったといったことだけを要因としてそういう状況にあるのかということについては、なかなかそれははっきりとは言えない部分もないわけじゃないだろうなというふうに思っています。確かにタブレットもそうですし、御家庭でお子さんに使わせているスマートフォン等も併せてということでいうならば、やはりその時間を使っているということについては、いわゆる学習に向かう時間とか姿勢みたいなところには課題は当然出てくるのかなというふうには考えています。そういった部分も1つ。

それから、あとは、学習用のタブレット端末を使わせていただいておりますけれども、それはいわゆる私たちとしては文房具の1つですよという形で使うんだということでやらせていただいているという、そういう認識でいるんです。ただ、過剰な使い方等についての部分というのは、議員が御指摘いただいたように、心配な点というのはもちろんないわけではございません。ただし、学習の進め方とかいろいろなことがある中でいうと、いわゆる反転授業といいますか、御家庭で予習をしてきたものについて学校の授業の中でそれを解明していくみたいな形の授業形態もないわけではありませんので、そういう意味では、御家庭でも活用していただくということが学びにつながっていくもの、もしくは宿題的な形のものについても、そこで出させていただいているものもありますので、今のところは家庭に持ち帰ってやっていくということは必要だというふうには考えています。

ただ、過剰な使い方については、またちょっと学校とも相談させていただきたいと思っております。

以上です。

◯石井れいこ

子どもは適応力が高いということで、本日の新聞でも、フィルタリングの問題、女子児童の着替えの盗撮、他人のパスワードを使い回してなりすましの投稿、無許可の動画拡散ということをやってしまうそうなんです。子どもたちを加害者にも被害者にもさせないためにも、どうか最低限の利用とし、学校保管、学校充電にすることを強く求めます。

●教育部調整担当部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局次長(齊藤 真さん)

今の議員さんからの御指摘も踏まえて、これから今後、適切に対応してまいります。

◯石井れいこ

あと、公立保育園の子どもの個人データの件です。同意をいただいてからやるということで、認知もしていただけるということで評価いたします。

子どもの連絡帳アプリですが、保護者への個人データ提供の情報共有とその許可の確認をしっかり要望します。ちゃんと書いてもらうように。加えて、例えば提供してしまった情報、子どもたちの情報、個人のデータを削除するのができるかどうか、詳細を伺います。

●子ども政策部長(近藤さやかさん)

再質問に答弁させていただきます。

この子どもの連絡帳のアプリにつきましては、保護者の方の利便性だとか、あと保育、教育の質の向上を目的としていることや、それらについてどのような情報を、導入している機能の中に入れていただくもの、こういったものが入力することですよといったこと。それから、さらにシステムの詳しい内容についての保護者への周知方法を今、保育園とも相談しているところでございます。

今、御質問がありました、一度登録したものを削除できるのかについては、申し訳ございません、詳細なところまでお答えできることにはなっておりませんが、そのようなことについても御案内もさせていただきたいと思っております。

以上です。

◯石井れいこ

ぜひとも削除に関しても、保護者にできるのかできないのかということもお伝えいただければと思います。

情報の──電話で代わりにできるようにするとおっしゃっていましたけど、メールとか会員用のホームページを作るということも、いろんな選択肢があるんだよということをちゃんと提示して、保護者から連絡がなかったからということではなくて、こちらから情報を提供して選択していただけるような形でお願いできればと思います。

次、ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)についていきます。89.5世帯と、あと一番多いときで112世帯ということですね。まだ、有資格者の方は採用の予定はないでしょうか、伺います。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

再質問いただきました。

現在、福祉専門職として社会福祉士、精神福祉士等の資格を持った職員を採用して、実際に配置もしているところでございます。そうしたところの状況を見ながら、今後についても検討させていただければというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

◯石井れいこ

ちょっと改めて、日本国憲法第25条、全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定め、この権利を具体的に実現するためにつくられたのが生活保護制度です。ウェッジ・オンラインによると、日本の2021年の相対的貧困率は15.4%で先進国最悪となり、おおよそ6.5人に1人が貧困となりました。韓国の貧困率が継続して改善傾向にあるのですが、日本の生活保護制度に当たる国民基礎生活保障制度を利用しやすくしたことが1つの要因とも言えるという見解を示しています。しかし、この当然の権利を受けるに当たり、国基準のケースワーカー1人当たり80世帯は、1950年代の制度制定時から変わっておりません。寄り添った支援のためには、ケースワーカーの有資格者の人数はさらに増やすべきと考えます。例えば、直接市民対応されるケースワーカーが悩み、考えて成長していく上では、それなりの時間と経験が必要となります。人生経験の豊富な方や社会福祉士などの有資格者を増やすことによって、部署全体の経験値も上がると思います。さらに積極的に採用すべきと考えますが、いかがでしょうか。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

再質問いただきました。

やはり今現在、先ほども申しましたけど、福祉専門職の採用を始めたところでございます。そうしたところ、今までの経験を生かしながら、非常に活躍していただいているというふうに認識しています。一方で、私ども三鷹市の職員として、特に生活保護の現場に関しては、福祉のみならず、例えば税金であるとか、そういったいろんな知識も必要とされる場面もございます。そうしたところを我々も十分に検討しながら、福祉専門職の採用については考えていきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

◯石井れいこ

専門性のある方と人員を増やしていただきたいと思います。

査察指導員、いわゆる係長職クラスの方がしっかりとサポートしていくと過去に答弁がありましたが、そういった方をどのように増やせるのかの道筋を、お考えであれば伺えればと思います。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

査察指導員について再質問いただきました。

やはり査察指導員というのは、現場のケースワーカーをまず一義的に支える、相談に乗るという非常に大きな使命を持っていますので、現在考えているのは、やはり生活保護のケースワーカーとしての経験ある職員が査察指導をやるべきではないかなというふうに考えています。実際、現時点でも、ケースワーカーの経験のある職員を査察指導員として配置しています。また、査察指導員につきましても、現在、三鷹でも複数名配置していますので、査察指導員同士がしっかりとコミュニケーションを取って、三鷹市の福祉について考えて、いろいろ取り組んでいただけるような組織にしていきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

◯石井れいこ

人員を育てていくということも時間がかかるかと思います。ノウハウを極力若手に引き継いでいくというのも、無駄話のように思えることの時間が結構大事だったりすることもあると思うんです。なので、やっぱり育てていくことも1つです。多様化する社会で生活保護を受ける方にも様々な方がいらっしゃるので、やっぱりケースワーカーの採用は人生経験の豊富さや、専門性のある有資格者がさらに必要だと考えるので、改めてその周知と実施を要望します。

そして、とはいえケースワーカー1人当たりの担当する世帯が100を超える場合もあるということで、対応件数が増えることで負担も増えると考えます。このままの人員配置でいけば、いわゆる水際作戦という、生活保護申請をさせないように指導や助言を行ってしまうことにもつながりかねないと思います。現在、水際作戦は行われていますでしょうか。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

申請について再質問いただきました。

現在、私どものケースワーカーについては、随時増員して対応しているところでございます。そうした中で、もちろんケースワーカーの担当数というのも1つの目安になりますけれども、一方で、例えば就労支援員であるとか健康管理支援員ですとか、そういった専門職を配置することによってケースワーカーをバックアップすることにより、市民の皆様をバックアップする体制をしっかりつくっているところでございます。そうした中で、私ども面接相談員を2人配置しております。2人ともケースワーカーの経験のある正規職員で配置しています。そうしたところで、相談に来られた方にはしっかり対応できるような体制を取っているところでございます。

以上でございます。

◯石井れいこ

水際作戦はないということなんですかね。

では、杉並区は今年の4月に、生活保護の相談や申請をためらうことがないよう、必要とする方々に届くように職員が気持ちを込めて作ったポスターを作成し、区内各地に提示したそうです。相談に行く前の情報として掲示するのは相談先の明示であり、犯罪に巻き込まれたり自傷行為も防げる可能性があります。広く周知しないというのは、生活保護の制度自体を気づかせないようにしているのではないかという、水際作戦の水際作戦のようにも思います。ぜひともこの権利を広く周知するよう、パンフレットやポスターで権利を明示していただけるよう要望しますが、改めていかがでしょうか。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

生活保護制度の周知について再質問いただきました。

私どもは、先ほど答弁で申しましたけれども、一定程度生活保護制度というのは周知されているのかなと思っています。そうした中でも、やはり非常に困難を抱えている方でもなかなかSOSを発しづらい、なかなか相談されにくい方がいるというのも、実際私どもも現場で感じるところでございます。もちろん知識も必要なんですが、やはり相談できるような雰囲気、相談して、それによってしっかりと相談を受け止めて、相談したことがよかったと思われるような体制が必要なのかなと考えています。制度の周知はもちろん当然必要なんですけれども、そうした勇気を振り絞って相談に来られている方に対しても、しっかり相談を受け止められるような体制をつくっていきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

◯石井れいこ

生活保護のしおりがあって、周知できているというふうにおっしゃっていました。あと、横浜市の生活保護のしおりがすごい詳しく記載されています。三鷹市の生活保護のしおりは全部で7ページ、横浜市は全15ページ。例えば、三鷹市はケースワーカーについては記載されていますが、横浜市は丁寧にケースワーカーがどんなサポートや仕事をして、アパートの保証人にはなれませんなど、関わり方が想像しやすい内容です。民生委員の役割という説明もあります。就労支援や健康支援なども細かく記載されています。要するに、自分たちが関わるであろう登場人物の紹介、サポート説明が丁寧で、ぜひ御検討くださいというようなイメージが持てました。チラシではなくてこういった生活保護のしおりにバージョンアップして、どこにでも手に取れるように置くこともできるかと思いますが、いかがでしょうか。

●健康福祉部長(小嶋義晃さん)

生活保護制度につきましては、やはりしっかりとその制度自体を周知していくということが必要だと思っております。

一方で、やはりそういった知識があるからといって生活保護の相談につながるわけではない方もいらっしゃるので、やはり例えば地域で、民生委員さんのお話もありましたけど、民生委員さんであるとか地域包括支援センター、そういったところにいろんな相談が寄せられる中で、必要な方にしっかりと生活保護の相談窓口、場合によっては生活困窮者の制度もございます。そういった窓口につなげられるような体制にしていきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

◯石井れいこ

詳しく書かれているから相談に行くということではなくて、市がどのような体制でいるかというのを感じようとする市民もいるということなんですよ。優しさがあるのかどうかとか、そのぐらい寄り添ってくれるのか、そのぐらい寄り添ってくれるんだったらば、自分ももっと頑張ってみよう、仕事を見つけてみようって思うかもしれないじゃないですか。でも、あんまり協力したくないなみたいなチラシになっていると、じゃあ自分も仕事を探すの面倒くさいな、やっぱりやめようかなと思うかもしれないんで、すごく丁寧にそこはやったほうがいいと思います。こんなにあるんだよ、こんなにあなたはサポートされるんだよということを周知することは安心にもつながるので、ぜひともやっていただけたらと思います。

あと、三鷹市ホームページや公式LINEですが、生活保護までなかなかたどり着けないんですよね。用語を知らない人というのは、どうすればいいのかというのが分からない。LINEに関しては子育て世帯のみが対象になっていて、子育て中ではないけど渋々、子育てというところを押すと、その中の子育ての関連のところから教育相談と行って三鷹市のホームページに飛んで、こんな情報もありますと選択するとまた暮らしの相談というのが出てきて、こんな情報もありますというのがまた出てきてという、渡り歩いていかないといけないという、本当に生活が困ったなと思うときに生活困窮者自立支援制度という言葉にたどり着けません。

窓口を理解するためにも、頼るか頼らないか、苦しくなる前に何となくLINEで遊んでみるという方もいると思います。しかし、現状は困ったときはいつでも頼れるんだということが理解しづらい。困る前の情報提供が必要だと考えます。生活保護も含めて、子ども食堂やフードバンクの認知、バザーやフリーマーケット情報へつなげるなど、救われる情報があるだけでも安心につながると考えます。子育てというメニュー画像ではなく、「子育て/相談」というメニューにして、相談の中に食事、買物、住まい、医療など、分かりやすく選択できるようにできないのかをちょっと伺います。

●副市長(土屋 宏さん)

三鷹市の情報提供に関しましては、今ホームページのリニューアルにも取り組もうとしております。ほかの議員さんたちからも、情報のたどりにくさということを御指摘いただいておりますので、そういったところを全体的に見直そうということで取り組んでおります。かなり緻密にいろいろと検討しようとしておりますので、そういった成果をまずは御覧いただければというふうに思っております。

また、先ほど御指摘いただいたパンフレット等なんですけれども、多分よしあしで、あまりに詳しすぎるのと、端的に分かりやすく伝えるという、どちらがいいのかというのもすごく難しいところがあろうかと思います。市の情報提供全般についてはしっかりと、特に生活困窮者が困らないような、相談窓口が分かるような形での情報提供はしっかりさせていただこうと思いますけれども、細かさと分かりやすさ、この辺についても我々は慎重に考えさせていただきたいと思っております。

◯石井れいこ

でも、ちょっとしおり、字ばっかりで分かりにくさというのはすごくあるので、改良したほうがいいと思います。

その後、諸制度にアクセスしやすいようにということで、社協とかにもつなげていくということでした。子どもが相談に行った場合でも対応できるということでした。子どもが行ったときにどこかにつなげて、はい、親のせいですねって親につなげるのではなくて、子どもも1人の人としてサービスを教えてあげてほしいんですね。子どもでも分かるような資料があるといいと考えます。大人と同様に、困る前の情報提供、お得な情報として、子ども食堂、フードバンク、フリーマーケット等の情報、病気やけがをしたらこうする、市役所にいつでも来てほしいというつなげるそういう資料──りぼんがあります、電話番号がありますという、その冷たさというか、かけないと思うんですよね、それだと。それよりも、自分のお困り事が本当にお困り事だったかどうかをまずは見つけてもらわなきゃいけないので、それを分かりやすくお得情報としてまずは教えていく、そういうところから来ていただいたところがつなげていくということもできるかと思うんですが、そういう資料は作成できませんでしょうか。

●副市長(土屋 宏さん)

そういったことを含めて、具体的にどこまでできるかというのはこれからの課題だと思います。1つの御意見として受け止めさせていただきます。

◯石井れいこ

あと、生きていくための授業が足りない。日本財団が2024年に実施した18歳意識調査によると、17歳から19歳の若者が義務教育期間に学びたかった項目の第1位は、生きていく上で必要なお金に関する知識や能力を身につけること、金融リテラシー、第4位に、社会保障制度についての知識を身につけることということが上がっています。若者が社会に出る前に、社会保障制度の重要性を認識していることを示唆していると考えられます。義務教育期間においても、そもそも制度を活用できるようになることに目的が置かれてない教科書の内容です、社会科でやっているとおっしゃっていましたが。社会に蔓延する誤解、例えば若いと生活保護を利用できない、住む場所がないと利用できない、働いていると利用できないなど、知識を持って正すことも難しいのが現状で、若者の日常生活との関連性が感じられない内容の授業になっていると思います。

そこで提案です。日本には400以上もの社会保障の仕組み──存在を知らなければ誰だって利用できません。若い人が困ったとき、1人で悩まず、社会保障が思い浮かぶ社会になるために、中高生を対象とした社会保障ゲームというものが現在試作段階であるそうです。イメージは人生ゲームのような形で、架空キャラクターが日常生活で直面する可能性のある病気や失業、親の離別などのピンチに対して、みんなが自分事として考え、ロールプレイングゲームのアイテムのように社会保障のカードを使って乗り越えていく。付箋を貼りながら、意見を貼りながら切り札を探していくという社会保障が学べるゲームです。ゲームを体験した生徒からは、ピンチが起きたらどうするか考えたことがなかったので、いい機会をつくってもらえた、助けてもらえることがすごく多くて勉強になった、知識が増えて面白かった、難しかったけどリアリティーがあって身になった、もし自分に何かが起こったら社会制度を調べようと思う。このように、支えられる社会であることが理解できます。中学生も対象だということなので、義務教育中の中学生に、ぜひこの生きていくための特別授業を年に一度でも取り入れるべきだと考えます。

現在、社会保障ゲームは試作中ということで、全国の公立、私立、国立の中学校、高校、大学が参加しているそうです。この機会に、この試作にぜひとも参加してほしいと思いますが、いかがでしょうか。

●教育長・教育部長事務取扱(松永 透さん)

再質問いただきました。

興味あります。ただ、それを学校でそのままできるかどうかということも含めて、私もその試作に関わっている先生、知っている人が多分いると思いますので、ちょっと確認しながら検討はしてみたいと思います。

◯石井れいこ

犯罪に巻き込まれたら警察に連絡してくださいと東京都の台東区の高校で注意を呼びかけたそうですが、そういう注意を呼びかけても犯罪に巻き込まれる可能性があるので、生活の立て直しのヒントを得られるような、そういった救われる社会であるということの認知をつなげられる社会であってほしいと思います。

以上です。

■【れいわ三鷹サポーター募集】

是非私たちと一緒に活動をしましょう!

仲間はいつでも募集してます。

サポーター登録はこちら

■ご寄付はこちら↓

活動にはチラシ代、ポスティング代、活動費等どうしてもお金もかかります。れいわ新選組を拡げるお力貸してください。

ご寄付はこちらから

■【公式SNS】でも情報を発信してます。

是非ともフォローやいいね!よろしくお願いいたします。