2023年12月の議会報告 一般質問。「誰も排除しないフルインクルーシブ社会の実現へ」

2023年12月1日、第4回定例会での私の一般質問の日でした。「誰も排除しないフルインクルーシブ社会の実現へ。」という大タイトルで質問させていただきました。

なぜ、このテーマなのか。

「誰も排除しない」と、いろんなところでこの言葉を耳にしますが、一体どうやって?と思いませんか?

「差別は駄目だよ!」と言ってるだけでは実現はしませんね。「目指します!」と言ってても実現はしませんね。

じゃあ、どうすりゃいいのさ!

ずっと考えてきた中で、ようやく気づかせてもらえたのは、木村英子議員の国会質問でした。

■【木村英子の国会質問!「日本のインクルーシブ教育について問う!」参議院・文教科学委員会 (2022年11月15日12:35頃~)】

「インクルーシブ教育」って、「ごちゃまぜ」の教育

障がいのある人も、ない人も、国籍も関係なく、誰もが分けられることなく同じ教室で共に学ぶこと。

ひとことで言えば、「仲間外れにしない」「みんな一緒に」「ごちゃまぜ」という「インクルージョン(包摂)」の社会にしていくための様々な改革をしていく過程のことを「インクルーシブ」と言います。

現在の日本の多くには、「障がい者」と、「健常者」と言われる人を、分けて育ててしまう学校、分離教育があります。

特別支援学校、特別支援教室、通級、など。

もしもそのような分離をしている学校に突然障がいのある児童・生徒と、障がいのない児童・生徒を一緒の教室にしてしまったら・・・

世間からの声としては、

「障がいのある人とない人を一緒に学ばせたら、先生はずっと障がいのある子に付きっきりになるから、授業ができない。障がいのない人の授業が遅れてしまう」、

「全体の学力が落ちる」、

「学校側が保護者から怒られてしまう」、

「学ぶスピードが違うから、勉強が出来る子の足を引っ張る」、

「障がいのある子は誰にも相手にされず可哀想な思いをする」、

「その学年で学ぶことが理解できないから障がいのある子を入れたら可哀想」など。

↑この考え方が一般的だと思います。まるで障がいのある人が、邪魔者であるかのような考え方、普通じゃない人という考え方。私もそう教わり、そう思い込まされてきました。

「だって、35人~40人の児童・生徒を1人の先生でみることも大変なのに、そこに障がいのある子が入ってしまったら、、何もできないじゃないか!みんな勉強できず、日本の将来が終わる」と、そう思ってしまう社会構造であると感じております。

この構造の中で考えれば、そりゃ、その通りなんです。

何も配慮がない中で「多様性」だといって、ごちゃまぜにすることは、児童・生徒にとっても先生にとっても、みんなにとってイジメです。それはインクルーシブではありません。

誰かのために、誰かが犠牲になるということではなく、みんな同じ地域の人間なんだから、一緒に育って、お互いを理解し合っていくということがまず前提。なぜならそんな未来を求めるからですよね。その前提の上に、「学校がどうあるべきか」、「生徒の人数はどうあるべきか」、「サポートする先生はどういう先生が必要か」、「地域のサポートはどうするか」等、考え直していかなければならないのであります。

今、社会を見渡せば、高齢者の世界、障がい者の世界、介護人材がいません。

ずっと分けられて育ち、「ヨシ!介護を仕事にしよう!」と想像することは難しいことです。↑木村英子議員の動画にもありましたが、分けられて育てば、サポートの仕方も交流の仕方も分からない。大人になってから分からないもの、知らず知らずに差別してきたものに挑戦する人がどのくらいいるのだろうか。

私たちは、知らず知らずに、「普通に追いつかない人」は「排除するもの」の構造の中に立たされていると思います。

その構造の中にいれば無意識に差別することが当たり前になってしまいます。

だから、「どうしてそんな不自由な子をクラスの一員にするんだ!」という考えが生まれてきてしまうのです。

「そんな子」を「普通」の教室に無理やり入れるのはイジメだ!という意見があったり。。

そうじゃないんです。「そんな子」とか、「恥ずかしい子」なんかじゃない。恥ずかしい子にするのは社会のほうなんです。

一度、私たちの中にある「生存競争のスイッチ」をオフにしませんか。このスイッチが入っていると、どうしても分かりにくいと思います。普通じゃない人は「自分たちの邪魔をする人たち」という考え方が生まれてきてしまいます。

障がいをもって生まれたら「恥ずかしい子」へと変化なんてしません。もともと人間誰もがそうは思ってません。

本人の問題じゃないんです。

サポートできていない社会のほうの問題なんです。社会がどんな子でも生まれてきたことを感謝して責任をもってサポートすれば、恥ずかしい子にはなりません。

社会に出れば、一緒に生きていく仲間なんです。人間は一人では生きていけない「類的存在」だということ。だから排除しちゃいけない。だから小さな頃から一緒に育たなければならないと考えるわけです。

この社会で完璧な人なんていないですよね。

どうでもいいことですぐ怒ってしまう。。。とか、

すぐ殴ってしまう。。。とか、

ものすごくきれい好き。。。とか、

依存症。。。とか、

爪を噛んでしまう。。。とか、

長続きしない。。。とか、

記憶力がどうしても悪い。。。とか、

もはや何が「普通」で、何が普通じゃないかなんて分からない。そのくらい人それぞれいろんな特性がある。

「障がい」と言われるものも、そういった特性と考えてみるのはどうだろうか。

「障がいをもってしまったから、終わった。もう人間じゃない」という考え方ではなく、一緒に生きていくためには、どのように社会のほうを変えていこうか。そういった考えにしていくことが、それこそが「ダイバーシティ&インクルージョン」なのではないだろうか。

決して、私は、障がいを持つことを美化するつもりでもない。わざわざ障がいを持とうとしなくても良い。しかし、せっかく生まれた命、障がいがあってもそれは同じ命に変わりないということです。ですので、劣化ウラン弾の影響で障がいの子が生まれることを美化するつもりもありません。原子力発電の事故による放射能汚染についても、許せるものではありません。

私は私が素晴らしいことを言っているということが言いたいわけでもなく、みんなが間違っているということを言いたいわけでもなく、どうか、息苦しくない社会を一緒につくってほしいのです。

小さい頃に、同年代のいろいろな人と人とが理解をしながら試行錯誤協力し合って生きていく体験は、本当は誰にとっても良い刺激なのです。

でも、私たちって、自分の幸せを考えるとき、自分のことばかりを良くしようと思います。しかし、一向に良くならないということってありませんか?もしくは、そんなはずじゃなかった・・・なんて結果になったり。

どうしても自己責任の社会に追い込まれて、必死に「自分たちだけはこの社会から蹴落とされないように!」ともがいても、もがいても、なぜか苦しいまま。

苦しいから、もっと楽になりたいと、もっと自分たちのことしか考えないようになる。

いつかは自分も差別される側になるかもしれない。だから必死に差別されないように取り繕う。もがく。「努力」する。

「個人」にばかり集中しがちですが、「団体・集団」へ目を向けることも本当は大切なのかと思います。なぜならば、障がいのある子がいるクラスのほうが、障がいのある子がいないクラスより成績が良いというクラスもあるようです。

人は誰かに勉強を教えることによって、より自分の力になると聞いたことがあります。私も実際、人に教えてみて、自分のしっかりとした理解に繋がっていると感じたことがあります。

実は、「インクルーシブ教育」からの「インクルーシブ社会」とは、今の必死にもがく社会の突破口だと私は思ってます。

今の社会とは真逆の発想なんです。

差別を容認して、自分たちは差別されないように逃げ惑うことが今の社会だとしたら、インクルーシブ社会は、差別がなく、自分たちの人権も守られる。

誰かが切り捨てられること、排除されることに目をつむるから、自分も切り捨てられ、排除される恐怖に立たされてしまう。

だったら、他人も自分も同じ。誰も切り捨てられない仕組み、排除されない構造に変えていかなければならないと考えます。

冒頭の、「誰も排除しない」を実現するには、今までの構造、今までの常識を変えなければならないと思いました。

既にインクルーシブに取り組んでいる学校では、子どもは障がいのある子だからといって排除していません。子どもの得意技である好奇心かもしれないが、話しかけています。相手の特性を理解していきます。時には大人以上に理解しています。

今は、子どもの教育現場に大人の考え方を持ち込みすぎなのかもしれません。

ただたんに、きれいな言葉、偽善者で言ってるわけではなく、これが、この社会において、障がいのある人だけではなく、障がいのないと思われる人にも、誰にでも関わる重要な問題であると思うから、私はこれを絶対やらなければと思ったのです。

・・・そうは言っても、、、理想論でしょ!と思われる方もいるかもしれない。

私だって、「分離するのが当然でしょ」という教育を受けてきたので、その染みついたものを落とすのは大変でありますが、大丈夫!

今の日本だけを見て答えを出さなくても良いんです。

●ユネスコが以下のように指摘しています。

全ての人を包摂するインクルーシブ教育の是非を論じることは、「奴隷制度やアパルトヘイトの廃止と同等」の必然性を持って議論されなければならない、インクルーシブ教育は人権問題としての理解と実践が行われるべき問題である。これは、世界的に共有・賛同を得ている考え方です。

アパルトヘイトとは、南アフリカにおける白人とそれ以外の人種間での人種隔離政策のこと。

今でこそ、白人専用のプールとか、白人専用のレストランとか、人種を分けた施設、政策はおかしい!と思われます。

日本でも今でこそ男女が共に学びますが、男性だけの学校に新たに女性が一緒の教室で学んでしまったら、男性の学力が落ちるんじゃないか!?と言われていた時代もあったと小国喜弘教授は仰ってました。戦後教育改革で男女共学が導入される時にも、教育関係者から猛反発があったことを例に挙げ、「今となっては差別以外の何物でもないが、当時は差別意識がなかった。分離教育をやめないことは、これと同じような話だと思う。地域の中で誰もが平等なかけがえのない存在として一緒になって社会をつくっていく。その原体験をする学校がどうあるべきなのか。地域の学校で一緒に学ぶ体験ができるというのが当たり前になるべきだ。インクルーシブ教育は戦後の男女共学以来の権利拡張の歴史の中に位置付けることができるだろう。特別支援教育が否定されたと感じる人がいるのかもしれない。しかしこれは感情の問題ではなく、社会的正義が何なのかという視点で議論しなくてはいけない」と。

インクルーシブの説明の前に、私の小学校時代の話を少し。

私の小学校には「すぎのこ学級」という「通常クラス」では一緒に学べない子が通うとされているクラスがありました。

休み時間や放課後の公園では一緒になることもありますが、授業では一緒になることもなく、たまに見かける「特別な存在のクラス」でした。

まず、この時に思ったことは、「なぜ、私たちと一緒じゃないのか?」「なぜ、私たち同じ人間なのに『変な人』という空気が作られるのか?」この疑問は解決されないまま「私たちとは違う人間」ということを押し付けられたような気がしました。なんとなく「あの子たちとは仲良くしちゃいけない」と言われてる気がしました。その感覚が気持ち悪くて気持ち悪くて、居心地が悪かったです。

私が小学校5年の時に、1年生に「頭がいいから、すぎのこ学級じゃないんだって」と聞いた子が入学してきました。その子は授業中、自分の好きなクラス、好きな人のところへ歩き回ります。嫌なことがあるとギャーと泣いてしまいます。でも好きな人のことは凄く好きなんです。素敵な笑顔を見せてくれます。小学生には読めないような難しい本も読め、駅の名前も全部覚えてるような子でした。すぎのこ学級の子と違って、この子とは仲良くしても良いのかな?どうやら仲良くしても誰にも何も言われなそうだと判断し(むしろ誰かに何かを言われたら怒っていたと思います)、仲良しになりました。私のクラスに授業中訪問してくれたら、たわいもない会話をしました。毎日会えることの嬉しさ、自分の好きなキャラクターを教えてくれることが嬉しくて嬉しくて。彼の自由さ、心の温かさに、私はいつも尊敬と感謝の思いでした。

私が小学校を卒業する時は、折り紙を折ってくれ、手紙をくれました。折っている姿、私のことを思い出してくれてるその姿を想像すると、心の底から嬉しく、卒業したくなかったです。

そのモヤモヤを抱えたまま大人になり、以下、木村英子さんのお話を伺った時、「これだったのか!!」と、ようやく私が感じていたモヤモヤがクリアになってきました。

■もう少し詳しく、「インクルーシブってなぁに???」

2022年8月22日・23日に、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で、日本政府は「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)に関する初めての審査を受けました。障害者権利条約とは、2006年に国連が採択し、障害のある人の権利を保障するための国際条約です。2014年に日本も批准しました。

スローガンは、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」。

この障害者権利条約を批准をした国については、障害者権利条約を政策などに反映していく必要があります。

そして2022年9月9日、日本政府に対し、国連の障害者権利委員会は勧告を出しました。審査の過程では、政府の対策が不十分とされる様々な課題が明らかとなり、障害者らから改善を急ぐよう求める声が相次ぎました。勧告では、障がいのある子とない子がともに学ぶ「インクルーシブ教育」の確立のためにすべての障がいのある生徒が個別支援を受けられるよう計画を立てるといった対応の必要性、分離教育中止の指摘。更に、障がい者の強制入院を「差別」とし、自由の剝奪を認めるすべての法的規定を廃止するよう要請。旧優生保護法下で不妊手術を強いられた被害者への謝罪や、申請期間を限らない救済なども盛り込まれ、日本の課題を的確に指摘しました。

批准してるんですから、ちゃんと守ってくださいよ!ということです。

国連が障がいのある子を分離した特別支援教育を中止し、普通学級への就学を認めるよう求めたが、が、しかし!日本、永岡桂子文部科学相は「障がいのある子どもとない子どもが可能な限り、ともに過ごせる条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪として取り組んできた」と強調。特別支援学校や特別支援学級の在籍児童・生徒数が増えていることに触れ、「特別支援教育の中止は考えていない」と勧告を一蹴。

批准しといて、自分たちの解釈であたかも条約を守ってるかのような言い方は、もはや暴走ではないのでしょうか。

条約は、守っても守らなくてもいいようなものではありません。

法令には優先順位があります。

最上位に「憲法」

国の統治体制の基礎を定める法です。憲法によって、すべての国家権力を制限し、歯止めをかけていくために、憲法は他の法よりも優先され、国の法において最上位にあるということを憲法の「最高法規」性と呼びます。

次に「条約」

「法律」

「命令」

「条例」

となります。

学校や会社で「それってイジメだよ!やめたほうがいいよ!」と言われてるのに、「こういう愛情もあります!」と言ってるようなもので、、、

どうです??おかしいと思いません?

更に、永岡文部科学相は、

特別支援教育について、普通学級に比べて教員の配置が手厚く、きめ細かな指導ができるため「保護者のニーズが高い」と説明。実際、保護者からも「うちの子には特別支援教育が適している」との声を私も聞く。少子化が進む中でも特別支援教育を受ける児童・生徒は増えている。

では、国連は何を問題視したのか。それは、日本がどんな言い訳をしても、特別支援教育の体制を充実させればさせるほど、実際問題結果は、インクルーシブ教育から遠ざかるという点です。

「自分の居場所を選べるように」と、特別支援学校、支援教室、不登校特例校等、さまざまな場所をご用意してます!と、あたかも親切であるかのような振る舞いだが、社会に出れば、特別支援社会などない。

ごちゃまぜな社会が待っているだけである。自己責任の社会である。

そして、三鷹市においても、障がい者に「自立」「自立」とものすごく自立を応援してます!と、いわゆる「自助」を促していますが、厚生委員会でも「自律」の間違いじゃないか確認しましたが、「自立」なのだそうです。これは自治体が促すものではないと指摘しました。

日本は「ひと様に迷惑をかけちゃいけない」これが染みついています。みんなでみんなをこの言葉で縛り合っています。

ですが、もう時代はそうではないようです。障がい者の世界では言われてることですが、障がいがあろうがなかろうが、「どうやっていろんな人の力を借りながら生きていくか?」、依存先を増やすこと、これが自立なのだそうです。「頼らないように」じゃなくて、「頼り合いましょう」ということです。

障害者権利委員会のヨナス・ラスカス副委員長は「分離教育は(大人になっても)分断された社会を生む」と指摘しています。

➡ https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/education/62100/

➡ https://news.livedoor.com/article/detail/23001898/

大人になっても、頼れない社会を生んでしまうのです。結果、自立できないように育てておいて、自立しないさいというのが今の社会であるということです。

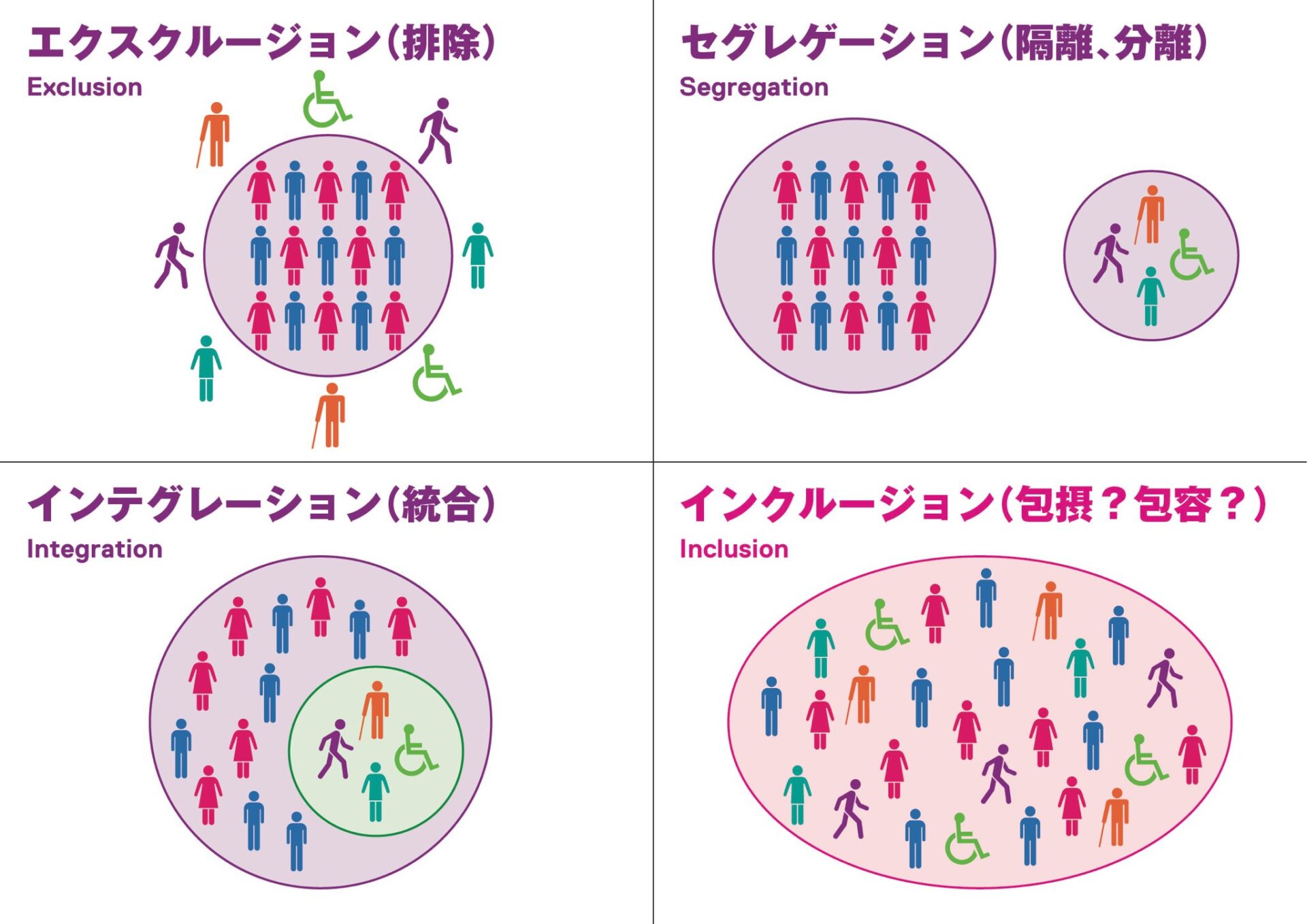

~障害者権利委員会 インクルーシブ教育 一般的意見4号~

「エクスクルージョン(排除)」・・・教育から直接、間接的に妨げられ、あるいは教育へのアクセスが否定されること

「セグレゲーション(分離)」・・・障がいのある児童生徒に対し、障がいの特性や程度によって、障がいのない児童生徒から隔離され、分けられた環境で教育が提供されること

「インテグレーション(統合)」・・・既存の主流の教育施設の標準化された要件に適合できるという理解のもとに障がい者をそうした教育機関に配置すること

「インクルージョン(包摂)」・・・教育方法、学習環境や教材などをすべての児童生徒の年齢などにふさわしい形で、彼ら一人一人の教育上の要請に沿った形で提供するために、改革するプロセスをふくむもの

教育上のさまざまな改革なしに単に通常学級に障がいのある児童生徒を配置するのはインクルージョンではない。

私たちの社会から「排除(エクスクルージョン)されてきた人たち」がいるという事実に気づかなくてはなりません。

皆さんお一人お一人は、「別に誰かを排除したつもりはない」と思うかもしれません。けれど実際に、他の人と同じように学校に行ったり、社会参加したりする機会を奪われてきた人たちがいました。その代表格が障がいのある人たちです。

教育を受ける権利は普遍的な人権であるはずですが、日本国憲法や学校教育法(1947年)が施行された後も、障がいのある人の多くは1979年まで義務教育さえ保障されず、「就学猶予、就学免除」という扱いを受けていました。その後、養護学校等に就学できるようになっても、障がいのない子どもと分離されているために、同年代の子ども達や地域の大人たちとふれあう機会を奪われ、学校卒業後の進路も非常に限られたものになっていました。そして障がいのない人たちは、障がいのある人たちの生活や思いを知る機会もなく、「健常者にだけ都合のよい社会」を長年にわたってつくってきました。障がいのない若者が「障がい者とどう接していいのかわからない」と言うのも、この分離教育=排除の結果といえます。障がい者が構造的に排除されてきたことの弊害は非常に大きいのです。

「インクルーシブ教育」とは、こうした「排除」を行ってきたことの反省の上に立って、「障がいのある子も無い子も共に学び、共に育つことができるようにしよう、最初から分けずに包みこもう」という概念です。つまり、どんな障がいや病気(あるいは他の事情)をもつ子どもでも学校から排除されず、共に学びあえるような学校を権利として保障しようとするものです。もちろんそれは簡単なことではありません。これまで「健常者用」にしか考えられてこなかった学校の建物のバリア、教材、あるいは教え方などを、根本から考えなおす必要性を提起しています。

※ https://www.hurights.or.jp/japan/learn/terms/2011/10/new.html 参照

そして学校を取り囲む地域のあり方、社会全てがインクルーシブであることが「フルインクルーシブ社会」です。

すぐにできないから・・・と言っても、冒頭のアパルトヘイトの話、「人種差別をしているが、法整備整ってないからできない・・・」と放ってはいけないことですよね。

障がいのある人たちへの排除の差別である以上、今すぐに取り組めることはあります。市費で教員を増やすこともできます。地域の方々にクラスのボランティアにもっと入っていただくこともできる。〇〇だからできない・・・。という発想ではなく、「排除したくないから、そのためには何ができるのか?」こういった考え方のもと、自治体も子どもたちの教育に取り組んでほしいと思うのです。

子どもは好奇心の塊。その好奇心で一緒に生きる仲間を理解していく。その好奇心を大人が排除し、好奇心を潰せば、子どもは生きることを否定されたと受け取ると、少なくとも私はそう感じます。

国政の話になりますが、

勉強勉強!経済経済!とやってきた日本の今の姿は「失われた30年」とも言われ、1980年代に「ジャパンアズナンバーワン」と言われた面影もなく、今こそ反省の時、今こそ今までの考え方を改めなければならない時だと考えるが、まだ大人の都合でいろいろ言い訳して、防衛費には予算が割けるのかと。。。教員の数をもっと増やせるのに。一クラスの生徒数を減らせるのに。

子どもたちが本当の意味で自立できるような環境づくりを用意したい。子どもたちを誰ひとり排除しないでほしい。苦しむ環境に慣れさせるというスパルタではなく、これからの時代は、「テストのための記憶」ではなく、どう考えていくか、どのようなアイディアを出していくのかである。それは、幼少期にたくさん五感を鍛え、多様な子どもたち同士が生きていく力を自分たちで培う。そのために、学校や地域の大人はサポートすべきである。

成績が上がる上がらないで判断する人もいるようだが、そうではない。そうしてきた結果、「不登校」の増加、若者の自殺も増えている。小・中学校は世界的には成績が良いかもしれないが、大学はダメ。など、勉強嫌いにさせるようにしてしまって、潰してしまっては元も子もない。

まずは、学校は多様性を認めコミュニケーションを取り合える状況をつくること、楽しめる場であること。それにはインクルーシブが必要です。

2023年12月1日 石井れいこ一般質問【動画】

テーマ:誰も排除されないフルインクルーシブ社会の実現へ

1.学校に行かない選択をした子「不登校」への対応について

2.地域コミュニティについて

3.学校における #バリアフリー について

以下2023/12/1 令和5年 第4回定例会(第2号) の私の一般質問の全文です。

2023-12-01:令和5年 第4回定例会(第2号) 本文

市政に関する一般質問

○石井れいこ

誰も排除しないフルインクルーシブ社会の実現へ。

(1)、学校に行かない選択をした子、「不登校」への対応について。

文部科学省が10月4日に公表した2022年度の調査の結果によると、全国の小・中学生の不登校人数は29万9,048人であり、前年度から22.1%増で5万4,108人増加し、過去最多となった。不登校の定義について、文部科学省では、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたものとしているが、在任中の9年間、不登校がゼロだったという大空小学校の元校長、木村泰子さんは、本来、100人の子どもたちがいたら100通りの困り感があり、私たちが不登校といって一くくりに子どもをまとめてしまってはいけないと言います。不登校という言葉は、社会に存在してはいけない言葉であると認識するため、以下、学校に行かない選択をした子とする。

この子たちは、ただ単に学校に行けない子なのではありません。学校に行かないという選択をするまでに、本人は行かなきゃ、でも行けない、みんなができることを自分はできていない、自分は駄目な子なんだと、悩んで苦しんで苦しんで苦しんで、本当に苦しみ抜いた後に、行かないという選択をしたのです。学校を休む中、勇気を出して久しぶりに外に出てみたら、同じ学校の生徒からいじめられ、さらに傷つき、母親に対し、お母さん、僕がいじめられるために産んだのと、希望と居場所をなくす我が子に自分の責任を感じ、もう楽にしてあげたいと心中まで考える親がいるほど、命に関わる深刻な問題なんです。その人数だと捉えるべきなんです。私は同じ三鷹市で子育てをする親として、学校に行かない選択をした子に言わなくてはならないことがあります。あなたは駄目なんかじゃない。生きててくれてありがとうと。市側も学校側もそんな気持ちで子どもたちのことを考えてほしいですし、私は全力で解決したいという思いです。

質問いたします。質問1、三鷹市において、2022年度に、学校に行かない選択をした小学生の人数は、前年度に比べ、小学校は約3倍の188人、中学校は約2倍の126人となった。小学校に関しては東京都の出現率を上回ったが、この結果についての評価と今後の対策を伺う。

質問2、学校に行かない選択をした子の主な原因として、本人の無気力や不安といった理由が最も多い。その背景をどのように捉え、対策を考えているのか伺う。

質問3、2020年に長期欠席傾向のあるお子さんのために、第一中学校と教育センターの2か所に設置された適応支援教室A-Roomでの活動内容と、設置したことによる効果や、利用した子どもが再び学校に行く選択をした実績を踏まえた今後の課題について伺う。

質問4、このA-Roomの職員は、教員免許状を有している学習指導員とされているが、臨床心理士等の専門的な資格取得者や専門的な経験を積まれた方なのか、また今後の職員の研修や資格取得の推進等の予定について伺う。

質問5、市立小・中学校に勤務するスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの各人数、役割や活動内容を伺う。

質問6、同スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを昨年度1年間で利用した子どもの人数と、全22校の子どもたちに対してのパーセンテージ、スクールカウンセラーに相談したにもかかわらず、後に学校に行かないという選択をした事例について伺う。

質問7、三鷹市教育委員会は本年、長期欠席、不登校に係る研究会を設置されたが、研究会のテーマにはどのようなものがあるか、また研究会の具体的なメンバー構成を伺う。

質問8、長期間学校に行かない選択をした子や保護者からの相談や要望にはどのようなものがあるか。

質問9、学校に行かない選択をした子が学校に戻ってこられるために、学校はどういうことに配慮していく必要があると考えるか。

質問10、学校に行かない選択をした子を心配するクラスメートに対して、担任から状況を説明したり、クラス全体の問題として子どもたち同士で話し合う機会を設けているのか伺う。

質問11、同様に職員会議で、教員たちが学校に行かない選択をした子への対応等について、意見交換する機会はあるのか伺う。

次に、(2)、地域コミュニティについて。

本年11月、三鷹市コミュニティ創生基本方針(仮称)素案(案)が出されました。そこで質問します。

質問12、参加者の固定化、高齢化、無関心層の増加といったコミュニティが抱える課題は、ここ20年以上は変わっていないと認識する。2022年度に実施した第5次基本計画策定に向けた市民満足度調査によると、地域で何かしらの活動をしているかの問いに対して、活動していないと答えた人は74.9%もいた。このことについての対策を伺う。

質問13、基本方針(仮称)素案(案)において、今後のコミュニティ行政の施策の柱として、コミュニティ・センターの在り方の見直しに向けた検討、住民協議会の組織改革に向けた検討、デジタル技術の活用、中間支援機能の強化等を掲げている。市民自治により推進されてきたコミュニティ施策に、さらに市が手を加えることによって得られる効果をどのように認識しているか伺う。

ドイツの科学研究機関にあるマックス・プランク研究所のローマン・ウイッティグ博士は、チンパンジーが仲間と食べ物を分かち合っているとき、愛情ホルモンと言われるオキシトシンの分泌が、単独で食べているときと比較して5倍に達するという最新の研究結果から、食を分かち合うとは、互いの絆を強めることです。それによって仲間を増やせるだけでなく、共に助け合って生きていけるようになります。食を共にすることで絆を育むこの仕組みは、人類の繁栄にとって非常に重要なのですと言及し、このことを受けて、前回も提案しましたが、三鷹市独自でまずは月に一度の休日に、昼食を無償で提供する施策を提案します。一度壊れてしまったコミュニティを立て直すことは容易ではありません。さらに、周りとつながりたくても、親の介護や自分の生活のことで精いっぱいな方もいらっしゃいます。行政に頼りたくても自分の声が届かないと思っている市民の側に、行政のほうから歩み寄ることが必要だと考えます。

質問14、三鷹市内の現在の子ども食堂の数と直近1年間の利用人数、補助金総額を伺う。

質問15、三鷹市における65歳以上の高齢者と介護家族の人数、未就学児とその御家族の人数、障害者手帳所持者とその御家族の人数、そしてこれら以外の生活困窮世帯の人数を伺う。

質問16、三鷹市において、フードバンク以外に栄養のことを考えられた食事やお弁当の無償提供の取組はあるか伺う。

質問17、限られた親子しか利用できない子ども食堂へ補助するだけではなく、まずは三鷹市民の高齢者や子育て世帯、障がいを持たれた方や御家族、生活困窮世帯などを中心に、徒歩でも行ける距離の小学校の体育館や空いている教室を利用して昼食をふるまう多世代食堂を行うべきだと考えるが、所見を伺う。

質問18、三鷹市として、地域の共有地、コモンズとしての学校への移行を目指し、時間帯に応じて学校施設の機能転換を図る学校3部制において検討しているコミュニティの活性化に向けた具体的な取組や予算額の想定を伺う。

次に、(3)、学校におけるバリアフリーについて。

文部科学省は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく基本方針における整備目標期限となる2025年度末までに、公立小・中学校におけるバリアフリー化を緊急かつ集中的に進めるための整備目標を定め、これを2020年12月25日付で各教育委員会宛てに通知しました。整備目標では、車椅子使用者用トイレは避難所に指定されている全ての学校に、スロープ等は全ての学校に、エレベーターは要配慮小・中学生等が在籍する全ての学校に、それぞれ整備するべきとされました。この整備目標を達成するため、公立学校施設におけるバリアフリー化のための改修事業については、国庫補助率が3分の1から2分の1へ引き上げられるなど、財政支援制度も整備されました。

質問19、三鷹市における小・中学校のエレベーター、車椅子使用者用トイレ、スロープ等の現在の整備率を伺う。

質問20、2020年に公立小・中学校等施設のバリアフリー化加速のために整備計画を策定するよう文部科学省より要請があったが、この3年間における計画の進捗状況、今後の予定を伺う。

質問21、国の整備目標において、エレベーターは要配慮小学生等が在籍する学校に整備することとしているが、今後、全ての学校において配慮を要する子どもが在籍する状況は生じ得ることとなるため、全ての学校にエレベーターを整備することを強く求める。設置の障壁となる問題とはどのようなものが挙げられるか、それを解消するためにどのような対応が可能なのか伺う。

これら全ての質問は、様々なバリアをなくし、誰もが排除されることなく共に生きられる社会をつくっていくインクルーシブのプロセスになります。よろしくお願いします。

◯市長(河村 孝さん)

それでは、私のほうから御答弁をまず申し上げます。

質問の13、基本方針に示す4つの政策の柱の実施により得られた効果ということでございます。地域のコミュニティは、人が集まるというところからまず自然に発生し、自主性、自立性を持つ共同体として成立、発展していくというふうに考えられます。

三鷹市は、御指摘のように、アンケートにすると恐らく7割ぐらいの方は実際にあまり関わってないという意識でお答えになると思いますけれども、従前から、昭和40年代後半ぐらいですかね──大沢のコミュニティ・センターでこの間、50年の記念式典がありましたけれども、非常に早い段階から日本の中ではコミュニティ行政に関わってきた、そういうところが三鷹市であるというふうに思っています。であっても、恐らく7割ぐらいの方が関係してなかった。ただ数字で、結果でいうと7割なんですけれども、その内容は、私が経験している範囲でいうと、この半世紀で違ってきているというふうに思っています。それはどういうことかというと、実際じゃあ3割の方がやっている、これでもすごいことだと思いますけれども、実際三鷹の中で支えている方たちがどういう方たちであったかということを時間的に見ていくと、かつては農家であったり商店街の人、そしてまた専業主婦の人が多かったんです。高度成長期は、サラリーマンは男性の場合が非常に多くて、24時間戦えますかみたいなことでやっていると、24時間戦える人を支える家庭というところは女性が担うという男女の役割分担みたいな形で──それは批判されてきていますけれども、そういう時期が高度成長期でありまして、そうすると家庭の主婦たちも、地域のことを支える大きな主力であったというふうに思っています。

それが現在どういうふうになっているかというと、やっぱり経済的な困難もありますし、自立して一緒に働きたいということも多いということによって、女性が地域社会の中に専業主婦という形では非常に少なくなってきている。コミュニティを支える主体にはなってこなくなってきたということがあります。その代わり、逆に実際に企業で働いている男性たちが、おやじの会みたいな形で子どもたちの学校を中心に守ったり、地域社会と連動したり、あるいは退職した方が地域を支える側に回ったりということで、その中身はかなり変わってきています。

ただ、いずれも私は、共通しているのは、かつての三鷹で進めてきた住民協議会も含めた町会・自治会のモデルというのは、やっぱり都市型と言いながら、基本的に農村的な共同体のモデルをイメージしていた、あるいはその残滓があったというふうに思っています。つまり、三鷹なら三鷹のまち、大沢なら大沢とか、そういう各地域で、やっぱり閉じられた共同体がイメージとしてあって、専業主婦の方とか商業、農家の方とやると、地域に昼間いらっしゃる方を中心にコミュニティを考えてきたという歴史があって、それが少しずつ、今言ったように担い手が変わることによって、見直しをかなり進めなければいけないということで行われてきたのが、現在、住民協議会の皆さんたちとも一緒になって見直しを図っていることの主流だというふうに思っています。勤めている方もたくさんいらっしゃる中の地域でありますから、三鷹のまちで生産と生活というのがイコールじゃないんですよね。生産と生活というのがニアイコールで結ばれていますから、ニアイコールからイコールじゃないという状態がより進んでくると、ITの進展もあって、そういうものに対応するような新しいコミュニティ像を我々は考えていかなければいけないというのは、そのとおりだというふうに思っています。

新しい問題、子ども食堂とかフードバンクの問題もありましたから、そういう地域の中で支えていただいている人たちを、どういうふうに対応していくかということも、御指摘のように大変重要だと思っています。子ども食堂は重要ですし、あるいは高齢化でいろいろひとり暮らしの方もいらっしゃいますから、そういうことをカバーするのはどうすればいいのかということは、非常に大きな課題だというふうに私どもは思っています。ただ、そこは現在、恐らくどこの自治体も応援はし始めていますよね。最初とは随分変わっています。ただ、学校3部制の持っている可能性というのは、御指摘のように──ただ給食の問題とか、給食調理室の問題もありますし、学校給食の地域の対応なども昔からいろいろ言われておりましたけれども、踏み切れないのはやっぱり安全性をどういうふうに確保するかとかということを含めて、全体として市で賄う場合には大変なものになるだろうと。金額も含めて何十億もかかるかもしれません。学校3部制を活用しながらうまくそういうことをやっていくとしても、市民の皆さんの活動に依拠しながら、それを応援していく仕組みをどういうふうにつくるかという話だと思います。

私も、学校給食ではなくて朝御飯を子どもたちに与えるということで、子ども食堂の人たちが一部の学校でやっていたことを見学に行ったことがありますけれども、問題なのは、一部の子どもたちだけじゃなくて、それをどういうふうに全体として──いろんな子どもたちがいっぱい来て、朝御飯を食べて活発になるということはすばらしいことだと思いますが、全ての今、家庭でやっていることを社会化するというのは、私は危険だというふうに思っています。つまり、子ども食堂というのは、足りないところを含めて、それを支援していくことはある程度必要だというふうに思っていますが、分かりやすく言うと人民食堂をやる気はないです。あらゆる人たちが地域で食事の機会を社会化することというのはなかなか難しいし──私は基本的には難しい話で間違いだというふうに思っています。やっぱり家族、家庭を中心として、その構成をどういうふうに大事にしていくかということが大変大きな社会的な課題であるというふうに思っていますから、それをどういうふうに支えていくのかということが社会全体の課題であるというふうに思っていますから、子ども食堂は応援するかもしれない、フードバンクも応援している、ただ全体がそういうふうになることは、また別な問題を引き起こすだろうというふうに思っています。

個別のことは担当から答弁いたさせます。私からは以上でございます。

◯教育長(貝ノ瀬滋さん)

それでは、私のほうから御質問の初めのほう、学校に行かない選択をした子、不登校の増加の結果の評価と対策、無気力や不安、そういった背景等についてお答えをいたします。

全国的な傾向と同じように三鷹市の不登校の児童・生徒数が大きく増加したことは、全国的にそうだとはいっても、教育委員会としても重く受け止めているところです。その背景としては、やはり長期化するコロナ禍によりまして、生活環境の変化によって生活リズムが乱れやすい状況が続いたということだとか、学校生活において様々な制約がある中で交友関係を築くことが難しかったなど、やはり登校する意欲が湧きにくい状況にあったことなどが考えられると思います。

これらの状況に合わせまして、不登校の主な原因の無気力とか不安といった理由の背景、これはなかなか難しいところですけれども、学業、友人関係、家庭環境など、児童・生徒個々で、これはまさにお話がありましたように、一様ではなくてみんな一人一人違うということでありますので、それでいて複合的な要因が絡み合うという中で起こっているんだろうというふうに考えています。

そのため、一人一人の状況をやはり丁寧に把握した上で個別的に対応することが重要だということは言えると思います。特効薬はございませんが、地道にやはり一人一人に寄り添った対応をするということを積み重ねていくと。やはり学校として、居心地のいい学校といいますか、そういうところに変えていくという、全体としてそういうことが必要であると。今後の対策としましては、引き続き子どもたちにとって、学校をみんなが安心して学べる場所にし、楽しい魅力ある教育活動が行われることを着実に推進するとともに、個々の児童・生徒の状況に応じた必要な支援ですとか、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関との連携、アウトリーチ機能の強化による教育相談体制の充実を図ってまいります。

学校のほうで、休んでいるからといって放ったらかしにしているとか、連絡を取らないということは1件もないというふうに報告ではされていますが、御家庭によっては連絡してくれるなとか、そっとしておいてほしいとかいうふうな御家庭もあるにはあるんですが、そうではない限りは先生、担任がアプローチをするという努力はずっと続けているというところです。そういうことで、忘れられている子どもというのはいないというふうに認識しているところでございます。

それから、長期欠席、不登校に係る研究会のテーマと委員の構成ですけれども、研究会は去年からスタートしておりますけど、14人で構成しておりまして、小・中学校の校長、生活指導主任、教育支援コーディネーター、保護者、教育委員会部長職に加えまして、学識経験者として医療、心理、学校教育の各領域から不登校に知見のある専門家の参加をいただいています。研究会でのテーマは、学びにアクセスできない子どもをゼロにするということを目指して、長期欠席、不登校状況にある児童・生徒、その保護者の支援ニーズ等の把握や分析、既存施策の検証及び新たな取組の検討を行うことにしておりまして、特に校内別室支援体制の構築ですとか、分教室型を含めた学びの多様化学校の設置についての検討とか、メタバースの活用がどのようにできるかといった、そういう学習や交流の場の提供について、研究、協議を進めているところでございます。近々中間の発表というか報告などもさせたいというふうに思っています。

それから、担任からの説明ですが、クラス全体で話し合う機会とか、職員会議での対応とかというふうなことでございますが、児童・生徒本人、そして保護者からクラス全体への説明や話合いの希望がある場合には行うことがありますけれども、あまりありません。長期欠席、不登校の要因は一様ではないために、一律に個別の状況を担任からクラス全体に説明したり、学級内で話し合う機会を設けたりすることはしておりません。しかしながら、例えば当該児童・生徒が楽しみにしていた学校行事、登校の意思を示している場合など、クラス全体でその子どもを迎えるためにどのような配慮とか関わり方ができるかというふうなこと、どのように迎えるという、こういったクラス全体で考える機会を設ける場合はあるというふうに承知しています。

また、不登校児童・生徒に係る意見交換に限りませんで、学校では職員会議や校内委員会をはじめ、学校長を中心に関係教職員が、校内の状況や児童・生徒への対応等について話し合う場がありますので、これは常設されております。そこで有機的に活用、連携が行われているものというふうに認識しております。

それから、A-Roomにおきましても、長期休業期間を活用して、担任の先生とか、適応支援教室利用の子どもの担任を対象として、情報交換ですとか説明会も長期休業期間中にはやっております。

私からは以上です。

◯教育部調整担当部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局次長(松永 透さん)

私からは教育長の答弁に補足いたしまして、幾つか答えさせていただきます。

まず最初に、質問の3番目、4番目です。A-Roomでの活動内容、設置効果及び実績を踏まえた課題、それからA-Roomの職員の専門性、資質向上についてということでお尋ねがございました。

適応支援教室A-Roomは、長期欠席、不登校児童・生徒へ学校以外の学びの場を提供するために、令和2年度に開設いたしました。活動内容としては、自学自習を基本としつつも、スポーツ、課外活動など自身の興味、関心がある分野の取組ができる環境を整備し、運営に当たっています。

設置の成果としましては、通室する児童・生徒が自分の学校以外の居場所、学びの場として捉えて、社会的自立に向けて過ごすことができているということです。課題といたしましては、利用する児童・生徒数の増加や、個別に気持ちをクールダウンさせるスペースなど、まだ現在のところ施設面での課題が若干あるかなというふうに認識をしているところです。

支援体制としましては、東京都配置の非常勤教員が2名、市配置の学習指導員が4名、スクールソーシャルワーカーが1名の計7名体制となっています。学習指導員は臨床心理士等の資格は保有しておりませんが、東京都が主催する教育支援センター担当者連絡会等の機会を捉えて、適応指導に関する専門性の向上に努めております。また、適応支援教室を利用する児童・生徒やその保護者からお悩みなどをお伺いし心理面等でサポートする職員として、臨床心理資格を持つスクールソーシャルワーカーを配置し、その任に充てています。

続きまして、質問の5番目、6番目です。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの人数、それからスクールカウンセラーに相談したが学校へ行かなかったような事例ということで御質問いただきました。

令和5年度の体制といたしましては、市配置のスクールカウンセラーが7名、都配置のスクールカウンセラーが24名、市立小・中学校にそれぞれが週1回の頻度で勤務しています。学校に勤務するスクールソーシャルワーカーはおりませんが、市配置のスクールカウンセラーにはスクールソーシャルワーク機能を付加しており、長期欠席傾向の児童・生徒や、保護者からの相談内容に応じて、自宅訪問や福祉部門との連携を図り対応を進めています。また、教育センターには4名のスクールソーシャルワーカーを配置し、学校からの要請などにより適宜派遣を行っています。

次に、実績です。令和4年度に都及び市が配置するスクールカウンセラーを利用した児童・生徒の実人数ですが、小学生が1,398人、中学生が596人、合計1,994人で、令和4年4月時点の全児童・生徒数に占める割合は15.4%となっています。同様に、スクールソーシャルワーカーが支援した実人数は、小学生が452人、中学生が342人の合計794人となっており、全児童・生徒に占める割合は6.1%となっています。

次に、スクールカウンセラーを利用したが、その後不登校状況になった児童・生徒の事例ですが、相談しても簡単には心の状況が変化せず、学校に通う気持ちになれない児童・生徒はおります。不登校の相談に限らず、スクールカウンセラーは誠心誠意相談者に寄り添う対応をしておりますが、相談者の望む解決には、すぐには至らないこともあると認識しています。学校に行けない状況となっても、引き続き悩みや心配なことなどを丁寧に聞き、解決に向けた取組を相談者と一緒に考えていくことを行っております。

続きまして、質問の8番目、9番目、学校に行かない選択をした子や保護者からの相談や要望について、学校に行かない選択をした子が学校に戻るための配慮についてという質問にお答えいたします。

教育委員会では、長期欠席・不登校状況にある児童・生徒とその保護者を対象にアンケート調査を行い、思いや考えを直接お伺いしています。相談や要望は多岐にわたりますが、多いものは、勉強のこと、人との関わり、将来・進路、不登校への理解、専門家・相談場所の確保となっています。学校に戻ってこられるために配慮することにつきましては、まずはそのお子さんの不安を少なくし、学校に行けるという気持ちを高める関わりを続けることであると考えます。そのためには、子どもが感じる不安は一人一人異なるため、きめ細かくその子の状況を把握し、必要な関わり方や支援を検討して実践していくことが必要であると考えています。

私からは以上です。

◯生活環境部長(川鍋章人さん)

私からは質問の12、地域活動をしていない市民への対策について御答弁させていただきます。

地域活動をしていない市民に対しましては、SNS等を活用した情報発信の強化や、各住民協議会のホームページを共通規格によりリニューアルするなどの地域活動の見える化を図るとともに、啓発事業やイベント後の交流会などの楽しめる活動の実施など、無関心層や地域活動を知らない市民がコミュニティを知る、興味を持つ、参加する仕組みづくりを、関係団体と共に検討、実施してまいります。また、各コミュニティに対しては、活動に参加しやすい雰囲気づくりや、市民の就労状況等に配慮した活動形態への変化を促進するため、啓発事業や相談などの支援体制の整備を行ってまいります。

私からは以上です。

◯子ども政策部長(秋山慎一さん)

私からは市長の答弁に補足をいたしまして、14番目の御質問、市内の子ども食堂の実績についてお答え申し上げます。三鷹市では全ての子ども食堂の活動について把握をしておりませんけれども、現在10団体が活動していることを確認しています。令和4年度はそのうち5団体に対しまして市の補助金を支出しており、年間の利用者数は1,498人、補助金の総額につきましては212万7,324円となってございます。

私からは以上です。

◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)

私からは市長の答弁に補足いたしまして、3点お答えいたします。

まず、質問の15番目、高齢者、未就学児等の人数についてでございます。いずれも令和5年4月1日現在の市内の人数となりますけれども、65歳以上の高齢者は4万1,752人、未就学児は8,469人、障害者手帳を所持している方は7,477人、生活困窮者自立支援制度の窓口でございます生活・就労支援窓口の支援対象となっている方につきましては130人となっております。いずれも御家族の人数については把握はしておりません。

続きまして、質問の16点目、フードバンク以外の無償提供の食事等について、質問の17番目、多世代食堂について一括して答弁させていただきます。

これにつきましては、栄養を取ることを目的としたものではございませんけれども、多世代交流センターの若者支援事業の中で、夜間に無償で軽食の提供を実施しているところでございます。また、ボランティアさん等が行っている子ども食堂のほとんどが、子どもに対しては無償で食事を提供しており、多世代食堂や一部の子ども食堂では、保護者以外の大人の方も安価で利用することができるというふうになっていると承知しているところでございます。これらの会食活動の取組の成果等も踏まえながら、必要な支援については今後検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。

私からは以上でございます。

◯教育委員会事務局教育部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局長(伊藤幸寛さん)

順次お答えをいたします。

初めに、質問の18点目、学校3部制におけるコミュニティの活性化に向けた取組と予算額についてです。学校3部制においては、学校施設を地域のコモンズと位置づけまして、学校教育のみならず、多様で豊かな新しい放課後の場(第2部)として、子どもたちの放課後等の居場所とすること、また社会教育、生涯学習や生涯スポーツ、地域活動など、地域の皆様の多様な活動の場(第3部)としての活用に向けて、様々なモデル事業を進めております。多くの市民の皆様に学校施設を身近な活動の場の1つとして活用していただくことで、地域活動、また地域コミュニティの活性化やスクール・コミュニティの推進につなげていきたいと考えているところです。また、第3部の生涯学習の活動の場を子どもたちへの支援として、第1部、第2部への参画につなげまして、学びと活動の循環が実現できればいいなと、このように考えております。

予算額の想定というお尋ねもありましたけれども、学校3部制につきましては、様々な形で今後も進展していくことから、現時点においてどの範囲の予算額なのかということもちょっと明確ではない部分もありまして、予算額の想定をお答えすることは現時点では難しいかなと考えております。

次に、学校のバリアフリー関係ですが、質問の19、エレベーター、車椅子使用者用トイレ、スロープ等の整備率です。エレベーターにつきましては、22校中5校に設置しており整備率は22.7%、車椅子使用者用トイレについては、22校中20校に設置しており整備率は90.9%、スロープ等については、22校中17校に設置しており整備率は77.3%となります。

次に、質問の20点目、この3年間における整備計画の進捗状況、今後の予定です。令和4年12月に、学校の個別施設計画を含む三鷹市新都市再生ビジョンを策定いたしました。改正バリアフリー法では、既存建築物へのバリアフリー対応については努力義務となっておりますが、学校施設は児童・生徒が1日の大半を過ごす学習の場であるとともに、災害時に地域の防災拠点としての役割を担うことから、今後も学校施設の建て替えや大規模改修などの機会を捉えて、誰もが利用しやすいバリアフリー化を図っていきたいと考えております。

最後に、21点目、エレベーター設置の問題点です。エレベーターの設置におきましては、建物の構造などの課題が挙げられまして、学校によってはエレベーターを設置するためのスペースや構造上の制約があります。また、今年度調査を実施しますが、建築基準法の適合性から、既存建築物の是正工事が必要となる場合もあります。エレベーター設置の必要性は十分に認識をしておりますが、これらの課題の解決に加えまして相応の財政負担も必要になりますので、計画的に整備が実施できるよう検討を進めてまいります。

答弁は以上です。

◯石井れいこ

ありがとうございました。

まずは、コミュニティの件です。私がこの多世代食堂を提案したのは、最初はまだコミュニティに参加しづらい人たちに集まっていただくという、大きなコミュニティをつくりたいというふうに思ったんですけど、行く行くは市内全員が安価な値段で食べられる多世代食堂、大きな食堂をつくっていって、そこで市民の交流が取れるような、そしてその利益が市の財産にもなっていくような、そういうお互いにとっていい面があると思って提案させていただきました。それで、家族がたまに外食の場にしていただきたいなと思いました。

この社会はお金になるかどうかで動いている側面があって、自分の利益になるかどうかとか、そうやって自分たちのことばっかり考えていると、どうしても細分化されて分断されていくと考えます。地域の声を聞けば、安心感は欲しいが時間がない、変に関わると嫌な思いをしそうという、まちに対しての不安があります。三鷹市においては、地域のコミュニティは新たにつくらなくてもたくさんあります。しかし、大きなコミュニティは自治体が動かないとできません。小さなコミュニティに参加しなかった人たちが、大きなコミュニティだったらと参加できるようにしたいと思っています。

コミュニティは市民自身のためでもありますが、自治体、そして国のためでもあります。ですので、自治体が施策を打つことは必要だと考えます。高環境・高福祉ということであるならば、今現在予定していないのですから先駆けてやるべきではないかと考えます。もちろんインクルーシブ教育が後々のコミュニティ形成にも大きくつながると考えますが、まずはできそうな部分から考慮していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

◯市長(河村 孝さん)

先ほど答弁したとおりなんですけれども、問題意識といいますか発想はすごく面白くて受け止めて聞いていました。ただ、実際に、現在の子ども食堂もそうですけれども、議員さんが御質問するようなそういう契機になっているんじゃないかというふうに、私も見学を何か所かさせていただいて思っています。来る方たちはいろんな方がいらっしゃいますが、食事に困ったとか、そういうので結構暗い感じで来るのかなって何か先入観があったんですけれども、ただ実際に来る方はすごく明るくて、子どもたちも親御さんも自然に来る。そのときはコロナ禍でありましたから、お弁当を取りに来るという形で、集まることを避けていたようですけれども、それでもお弁当を取りに来る方たちは本当ににこやかに、何か買物にでも来たみたいな感じでふらっと来て、にこにこして帰っていくみたいな感じでした。やっている方に聞いたら、いつもはここでみんなわいわい騒いでにこやかに食事されるんですよというふうに言っていましたから、そういう雰囲気がその子ども食堂には──そこの子ども食堂ですね、ごく一部の経験しか私にはありませんけれども、非常に──あえて言うとあっけらかんとして、面白いなと思ったことは記憶にあります。

そういう意味で、御指摘のように、新しい可能性はもちろんあるというふうに思っています。ただ、それを実際に全市的に展開するのは難しい課題が幾つもあって、やっぱりこれは食事に対する安全性の問題、一方で子ども食堂で食中毒が発生した事例は三鷹でもありましたから、そういうような安全性をどういうふうに確保するかという問題と、非常に広がった場合には、今度は逆に民業圧迫の話が出てきますから、飲食店との問題、そしてまたそれを支える食材料費をどうするのかという話があって、それを自治体が全部担うとなると大変なことになるだろうと。今、利益が自治体の側にも行くかというような財政的なプラスがあるようにお話がありましたけれども、恐らく全市的な展開を市で維持するとなると、巨額の投資が必要になるだろう。今、学校給食の無償化ですら大変困っている。要望、いろんなところから出ていますから、そのぐらいの話でありますから、子どもたちだけではなくて高齢者、あるいは一般の市民の人も対象にするというのは一種の理想のように見えるんですけれども、やっぱり私はあえて、反発を受け止める意味もありますけれども、人民食堂と申し上げたのは、あれは全部公営でやっているわけです。今、どういうふうになっているか、恐らくほとんどやってないと思いますけれどもね、本家本元でも。そのぐらい維持は難しい話で、財政的には大変な問題があるというふうに思っています。

フードバンクのほうは、これもやっている方が皆さんおっしゃっていましたけれども、コンビニとかスーパーで期限切れになったものを大量に寄附してもらったりしているわけです──大量じゃないか。

(「期限切れじゃない」と呼ぶ者あり)

失礼、期限切れ直前のものとかね、そういうことですよね。栄養価とかそういうものが本当に子どもたちとか家庭にとってふさわしいものかということは別なんだけれども、やっぱり欲しい人──それ以前にもう本当に食事に困るという状況の方たちがいらっしゃるので、あえてお配りしているというようなお話をされていました。そういう意味で、私もその現場に行ったことがありますけれども、すごく──売れる直前に──そういうことを契約して協定を結んだりしてやってくださる事業者の方がいることで支えられているわけです。

それも全部市が賄うのかなというとやっぱりちょっと難しい問題があって、つまりそれはお配りする食事について、食料品について、公共でやるとなれば公共は責任を持たなければいけないということで、やっぱりそこの安全性等についての問題は、市民の子ども食堂と同じですけれども、有志の方がやられるから展開ができる部分があって、そこと協定を結んだり応援することは、一定の可能性は──私も実際にやっていますけれども、そういうことはありますけれども、個々に市の事業としてやるのは難しいというような判断をしているわけでございます。

あともう一つは、社会の一番の基礎はやっぱり家庭、家族であるということは、私は──大半の市民の方は自明のことだというふうに思いますが、それをどういうふうに支えるかということは、御指摘の視点も含めて幅広に考えなければいけませんけれども、これからどんどん、議会での御要望等を聞けば分かるように、そこが支え切れなくなって、その分社会が支えなければいけない、全体としてどういうふうな仕組みを考えるかということになってきていますから、あらゆる局面でそういうものが出てきているわけで、それを、食事に関係して一定程度御支援を強化するということは私も賛成でありますけれども、全面的に展開することは大変難しい問題があるということは、繰り返し述べておきたいというふうに思います。

◯石井れいこ

ありがとうございます。子ども食堂に関しては、特定されてしまう、自分が貧乏と思われるんじゃないかといって行けない人もいるんですよね。だから、大勢集まったほうが薄まるというところもあって、誰でも行きやすいと思っているんですよ。

食中毒とかいろいろ出てきましたけど、ちょっとできない理由を並べているように聞こえました。三鷹市の野菜とかを使っていくようにするとか、地域活性化のためにも、市が独自で率先していけばもっといいんじゃないかなと。できるならばどうすればいいか、三鷹市をもっとよくするためにはどうするかという、できない理由を挙げちゃったらばできないで終わりで、コミュニティが細分化されて、じゃあ何のために地域ってあるんだっけって殺伐としたものになっちゃうと思うんですよ。だから、細分化されたものをやっぱり三鷹市の力で取り戻してもらいたいなと思ったんですけど、少しも考慮はいただけなさそうですかね。

◯市長(河村 孝さん)

それは今でもやっているんじゃないかというふうに思っています。ですから、全然駄目とかいう話じゃなくて、市民の方の自主的なそういう動きに対して一定の支援をしていく、それを強化しなければいけない。今、教育委員会と一緒にやろうとしている学校3部制とかコミュニティづくりの中で、その趣旨はもちろん取り入れられると思っていますし、実際にもう市民の方が自主的にやっていらっしゃると思っていますから、ただそれを全市的に展開して、市が全体の枠組みとして、こういうことをやるんだという形でやるのは、私は行き過ぎではないかというふうに言っているわけで、個々にやっていることを別に否定しているわけじゃないし、議員さんの発想で、ああ、豊かだな、面白いなというふうに感じたところもあるということは申し上げているとおりでございます。

◯石井れいこ

ありがとうございます。では、よろしくお願いします。

続きまして、エレベーターの件ですが、豊川市の金屋小学校の給食運搬用のエレベーター改修工事費用が3,721万3,000円だったそうです。このように給食配膳用のエレベーターを人荷共用すると安くできるそうなんですが、こちらも検討して、全部を整備していただくことは可能でしょうか。

◯教育委員会事務局教育部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局長(伊藤幸寛さん)

給食配膳用のエレベーターなんですけれども、多くは給食室からすぐのところにありまして、そこを人と併せてというのは難しい状況がありまして、ただそうした比較的安価な方法で改修できるというのは承知していますので、よく学校の実態を今確認していますので、そうしたことも含めて考えていきたいと思います。

◯石井れいこ

ありがとうございます。昨日も市長より、予防原則に立った震災対策の熱い気持ちを知りました。いつ震災が起こるか分からないということは、もう準備万端にしておかなければならないと思います。バリアフリー化が進まないと、3部制利用だって進みません。障害者権利条約でも、合理的配慮の否定は障がいを理由とする差別に含まれるとなっており、前回も言いましたが、三鷹市は差別を放置している自治体なんですよ。ですから、災害対策、通知、権利条約、差別、こんな優先度が高いものはほかにはないと思うので、まず最初にエレベーターの設置されていない校舎には取り付けて、スロープやトイレもお願いします。高環境・高福祉のまちづくりのためならば、市長の公約とは関係なく、差別解消から進めていただければと思いますが、いかがでしょうか。

◯市長(河村 孝さん)

そういうことで全部を一遍にということは、私も言っていません。防災・減災も含めてまちを大きく変えていくには時間がかかりますけれども、機会があれば絶対そういうことを優先するということを申し上げているわけです。ですから、エレベーターも含めて、ぜひ私が言っている大沢とかそういうところのモデル校を、一つ一つ優先的にやっていくときに、ぜひ御協力いただきたいというふうに思います。

◯石井れいこ

分かりました、お願いします。

学校の件ですが、子どもたちに対して謝罪の言葉が1つもなく非常に残念でした。この答弁を淡々と言えることに正直驚きます。本来、1人も出しちゃいけない数字だと思っています。保護者から電話するなと言われるのは、学校に対しての絶望だと私は思っているんですよ。暴力を受けていて、それでそこから逃げて、それで大丈夫と言われても、もう構わないでくださいと言っているような夫婦関係と同じような感じで、もう関わりたくないという状態になっていると私は思うんですよ。

そもそも、憲法第26条と教育基本法第2条によると、義務教育は国家のためでもあり、その整備や責任は国及び地方公共団体が負うというふうに書かれています。もちろん、子どもたちが学校に行かないことは自由ですし、それを尊重する保護者も違法ではない。しかし、世間では違います。学校に行く時間に学校に行ってない子、学校に行かせてない親、義務教育なんだから行きなさい、義務教育もまともに受けられないのかという差別の目、本人は同年齢と本来遊びたいのに、差別によって遊べない障壁がある、日々苦しむ親子がいます。

今年、三鷹市内にいた先生が生徒に対し、殺すぞ、死ね、息するななどの暴言を日常的に使っていた事件がありましたが、先生だってそんなことを言うために先生になったわけじゃないと思うんですよ。きっと先生も自分自身の中に、悩みや苦しみを抱え込んでいたと思うんです。ほかにもA-Roomや校長などからも心ないことを言われた親子は、傷に塩を塗り込まれ、本当に救いようがないとさらに落胆し、また闇の中に沈んだそうです。想像ができないかもしれませんが、子どもが生まれてきて、息をして、生きてくれている毎日が奇跡です。感謝なんです。頑張って生まれてきてくれた我が子が風邪で弱っていても親はつらい。子どもの元気のない表情は、代わってくれと思うほど苦しくなる。その子どもがよりにもよって、就学通知書を送ってきた側から生きている存在を否定されるという、その状況をその子たち、保護者の方の気持ちを想像しただけで私は倒れそうになります。

三鷹の学校は、成績がいいかもしれませんが、こうやって子どもが排除されるような空気になって、休んでしまっている犠牲者の上にある成績なんですよ。こんなんで何がうれしいですか。死んでからでは遅いんですよ。その点を踏まえて、教育委員会、学校は責任を感じませんか。

◯教育長(貝ノ瀬滋さん)

何と答えていいかとは思いますが、実際に具体的にそういう事案があったとすれば、ぜひあなたが、例えば察知したとすれば、ぜひ御相談をいただくとか、すぐに仲を取っていただくというふうな──即対応しないとまずいでしょう、そういう事案があるとすればね。ですから、それをずっとためておいてこういうところにお話しされても、具体的なことが全然、周辺の状況も分かりませんので、まるで見殺しにするのかみたいな、そういうふうにおっしゃられても、はっきり言って困ります。ですから、ぜひ手を打っていただいて、やるべきことをやっていただいた上で、私どもがそれに対して対応がされてないというんであれば、これは謝ったり、それから不足の分を補うということはあると思いますけど、率直に言ってどういうことをおっしゃっているのか分からないので、何ともお答えのしようがないというところです。

◯石井れいこ

そういう状況があるのに、まずは謝らないというのがちょっと不思議なんですけど。

多様な学びプロジェクトという全国の保護者アンケートで、お子さんの休むきっかけは何かの質問に、1位は先生が怖かった、先生が忙し過ぎるで、2位が学校の価値観の古さで、合わせて59.7%と半数以上です。私は先生を責めたいのでもなく、学校を責めたいのでもありません。命の危険があるから、今までの常識を横に置いて、変わらなきゃならないという勇気を出してもらいたいんです。子どもや保護者ではなく、通知を送っている側が変わる番なんです。校長だから偉いとか、教育委員会や文科省が上だということではなくて、目の前の一人一人に向き合ってもらいたい体制をつくっていきたいんですよ。だから、個別最適とか多様化などといって、校内教育支援センターという教室「不登校特例校・多様化学校」という名の施設までつくろうとすることは、インクルーシブ教育から逆行しており、分離、分断、本当の問題をごまかしていると思います。私はそれで反対なんです。

学校は動物園ではないし、違う種類の動物だと決めつけて、別の教室という檻に分けるものではないんです。分けられちゃったら、ほとんど戻ってこれないんですよ。本来の自分たちの責任、やるべきことをやってほしいんです。社会に出たときに、誰が責任取るんですか。新たな会社、新たな家、新たな友達、それぞれ用意してくれませんよ。どうするんですか。

◯教育長(貝ノ瀬滋さん)

自問自答のようなお話ですので何ともお答えしようがないんですが、一般論として、例えば学校のありようが子どもたちのためになってないというふうな、そういうことでのお話でしたら、それは全面的に否定したりはしません、そういう面もないことはないですから。ただ、具体に即して御質問いただければと思いますし、また通告のほうで具体的にお示しいただければというふうにも思います。

少なくとも学校が実践していること、取り組んでいること、全部正しいとか間違ってないとか、教師が絶対だとか、教育委員会は間違ったことを言ったことがないとか、そんなふうなことは言った覚えもないし、してはおりませんので、ぜひ抽象的な話ではなくて、御質問があるんであればいただければと思いますが。ただ、個別にわたるのはプライバシーのこともあるかもしれないので、そこは微妙なとこがあるのでおっしゃれないのかもしれませんが、それにしても少しお答えを欲しいということであれば、お答えできるような御質問をいただければというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。

◯石井れいこ

私は1人も出しちゃいけないという──この不登校という人数が1人も出しちゃいけない、恥な人数だと思っているので、緊急事態だと思っています。わらをもつかむ気持ちで、成功している学校に倣っていきたいと思います。

大阪に9年間、学校に行かない選択をした子がゼロ人だった学校がありました。その学校が実践していたこととは、今までの常識を覆すものでした。全ての子を受け入れるインクルーシブ教育であり、子どもを主語にしている学校です。主な取組例としては、休んでいる子に対して、問題はあなたにあるのではなく、学校の空気に問題があるの。この問題を考えるのはあなたじゃない、私たち学校の人間が考えることであることを認め、伝える。自分たち学校がどう変わったらいいのか、学校のどこを変えたらいいか、あなたが安心して来られるのか、それが学校にいる大人たちは気づくことができず、分からないということを謝罪する。もしかすると、今学校に来ている子たちも無理をしているかもしれないから教えを請う、このことを一番に伝えることからしかスタートはできないと言っています。子どもたちは先生にちゃんと向き合ってほしいのだそうです。一緒に歩んでほしいという意見が多いそうです。子どもの意見を聞くのでも、聞き方というものがあります。上の立場から物を聞くのではなく、子どもが本音を出してくれるように、校長や先生たちだって同じ目線で本音で話してみる。でも、学校にいる大人たちが正解を持ってないから教えてほしいということだそうです。どうでしょうか。これなら取り組めそうでしょうか。

◯教育委員会事務局教育部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局長(伊藤幸寛さん)

まず、不登校をゼロにするということですけれども、不登校は完全悪みたいな言い方はちょっと違うのかなと思います。というのは、まず不登校になったお子さんに直接聞いてみますと、なぜ不登校になったのか分からないというお子さんが非常に多いんです。その背景には、言えないだけで、もしかしたら先生のことがあるかもしれないとかそういうことはあるんですが、やはり教育委員会としまして、不登校の調査、長期欠席の調査の中で、直接本人からも保護者からも聞いています。そうした中でもやはり、保護者も本人もなぜだか分からない、そこで悩んでいる方もやっぱり多いという実態があるのを1つお話をしておきます。

また、不登校については、個別最適な学びを極めていけば、やはり不登校の問題にも当たりますので、しっかり研究会の中で、今そうした実態も確認をしながら、専門の学識の研究者も交えて議論をしておりますので、しっかり個々に寄り添った指導を教育委員会としてもしっかりしていきたい、支援をしていきたいと、そんなふうに考えております。

◯石井れいこ

そんな何か上からね、どうして来ないのなんて言われても分からないと言うに決まっているんですよ。申し訳なかったという姿勢で聞いてないと思うんですけど、いかがでしょうか。

◯教育委員会事務局教育部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局長(伊藤幸寛さん)

しっかりそうした声も踏まえて施策の検討をしていきたいと思います。

◯石井れいこ

共に生きる仲間、同じ仲間のことなんで、生きた道徳です。まずは、学校に行かない選択した子を変えようとするのではなくて、クラスの子たちを変えないとならない。先生はそこがもやもやしたまま、休んでいる子を無視しながら授業に進んでしまってはいけないと思います。それを見ている子どもたちは、自分たちも休んだら存在が消えるんだと先生から教わってしまうんです。先生を信用しなくなります。

では、ほかにも乗り入れ授業の中止、全国学力テストの中止、その他子どもに向き合えない業務は一旦横に置いてもらって、以下のことを併せて実施していただきたいです。子どもも教員も、まずは困ったと言いやすい環境づくりをする、担任制を廃止、担当制にして、職員の誰もが生徒全員からの相談をいつでも受けられるよう体制を整える、職員室はいつも教員同士で生徒への対応の悩み事や困り事を出し合い相談し合う、弱みを見せ合い、支え合えるような雰囲気づくり、教員だけで答えを出すのではなく、何が嫌で来れなくなったのかなど、クラスの子どもたちから答えを導き出していく。すると、クラスの子たちが変わっていく。自分事として考えるようなクラスの空気になっていけば、学校やクラスから排除や差別感情がなくなっていく、こういったことでしたら取り組んでもらえますでしょうか。

◯教育委員会事務局教育部長・国立天文台周辺地区まちづくり推進本部事務局長(伊藤幸寛さん)

今の御意見、御提案につきましては共感するところです。やはり学校の教員の働き方改革の中で、一番は本来の業務に向き合えるようにということで様々な取組を進めております。そうしたところで、学校の担任の先生、まずは近くの担任の先生に気軽に話しかけられるような、そうした人間関係づくりも大切ですし、またチーム学校として、あるいは教員が──教員だけではなくて、なかなか個別の事案でクラスのみんなに聞くというのは、保護者の方も、難しいところ、御意見もありますので難しいんですけども、いずれにしてもチーム学校として取り組めるように、今後対応してまいります。

◯石井れいこ

ありがとうございます。ぜひとも学校を根本から変えてほしいです。学校側は、どうやったら子どもたちが安心して来られるようになるのか、子どもたちに教えを請い、それぞれ本当の自己肯定感を上げてもらいたいと思います。安心して年末を迎えたい、もっと真剣に早急に至急御対応ください。どんな子たちも学校に来られるように、子どもたちの力を借りて、不登校をゼロにしましょう。インクルーシブの研究をしている人をアドバイザーに招いてください。一緒に学校をつくっていただきたいと思います。最重要事項です。お願いいたします。いかがでしょうか。

◯教育長(貝ノ瀬滋さん)

御提案の趣旨はよく理解しました。

◯石井れいこ

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

終わります。

一般質問を終えて

三鷹市において、2022年度に、「不登校」(学校に行かない選択をした児童・生徒)の人数は、前年度に比べ、小学校は約3倍の188人、中学校は約2倍の126人。小学校に関しては東京都の出現率を上回りました。

本来、ゼロ人でなければならない「不登校」に対し、教育委員会側は、コロナや家庭の事情、友人関係などいろいろな原因で休んでおり、原因は分からないから、相談体制の充実を図っていくという認識。

あたかも本人や、家庭だけのせいになってませんか?

教育委員会側、学校側には責任はないのでしょうか?????

そもそもからお話すると、

入学予定の年の1月下旬頃までに自治体(教育委員会)側から「就学通知書」を各家庭に送付します。

それはなぜなのか?

それは、皆さんご存知の「義務教育」というものですね。

そしてこの「義務教育」認識をしっかり確認した人も私を含め少ないかと思われますが、調べてみると、憲法第26条と教育基本法第2条によると、義務教育は国家のためでもあり、その整備や責任は国及び地方公共団体が負うというふうに書かれています。

更に、子どもたちが学校に行かないことは「自由」ですし、その子どもの意思を尊重する保護者も違法ではない。

この国を背負っていってもらうために、子どもたちには学んでもらい、将来経済を回すために働いてもらうため。

ですので、義務教育における責任について考えると、子どもでも、親でもない。(学校に行きたがる子を学校に行かせない親などは別)

ある意味、子どもの意思とは関係なく、学んでおいたほうが良いとして進んでいきます。寧ろ、教育委員会側、学校側というのは、あたかも「あなたのためだからね!」という具合いに責任を押し付けてきます。

そこの認識がズレてるんだと思います。

世間一般では、子どもは(どんな学校であったとしても)学校に行くのが当然。行かせない親は駄目な親だ。なんでもいいからとにかく学校に行け。など、家から一番近い学校に問題があったとしても、その世間一般のこういったよく分からない「空気」は子にとっても親にとっても辛いものである。

本当は、この責任は子でも親でもないのに。なぜか誰も学校側を責められない。

学校に来られなくなった生徒に対し、担任などは、ご家庭に訪問などをし、信頼関係を築こうとすることがあると聞く。しかし、「うちの子は傷ついてるんです。もう来ないでください!と拒否されることもある」と。そりゃそうだと思います。なぜなら、学校に絶望しているからです。

これは、例えるならば、DV (配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力) と同じだと思うんです。

DVは相手のことが好きだけど相手に暴力をしてしまう、、、でもごめんね!好きなんだ、あなたしかいないんだ、これを繰り返すことが往々にしてあると思うのですが、このDVの加害相手から逃げられた場合、加害相手から「どうしたの?元気?」とか、言われたくないと思いませんか?

「あなたから受けるその暴力が自分は苦しい。そしてその愛情表現に理解が出来ないから離れたんだよ」と。

学校も同じで、

まず、就学通知書送ってきたよね?

入学式では「一年間よろしくね」とか、「先生もみんなと一緒に勉強できたらと思います」というようなこと、言いますよね。

しかし、なんだかこちらはお願いもしてないのに、遅刻したら怒られ、忘れ物しても怒られ、あれやこれや怒られ、自分は怒られてないのに怒られてる子を見るだけで辛くなり、この流れについてこれない子はクラスの中でおかしい人扱いされ、変なあだ名をつけられ、何人かに言い返せないような言葉を吐きつけられ。

「相談したいことがあったらスクールカウンセラーが週一回学校にまわってきますよ」と。

しかし、子どもが自分の中にあるモヤモヤを言葉にする練習のようなものは今まであったのだろうか?そんなものを用意しておいて、何か解決するのだろうか。そのスクールカウンセラーって、学校側が悪いという判断より、あなた自身がそう感じてしまったのね、と、自己責任にさせる人ではないのか疑問である。

保育園や幼稚園では、親に責任があり、親が園から責められる。(→これも私は違うと思ってますが、今その件は置いときます)

でも先生は園児に一応優しいし、ハグや手を握ってくれるなど、触れ合いやぬくもりといったものも与えてくれる。

しかし、小学校に入ると、三鷹の場合、先生は生徒に触れちゃいけない。生徒が触れてきそうになったら、わざとらしくないように避ける。生徒に頭ヨシヨシもしない。不安そうな子に背中をさすることもしない。ハイタッチも「ハイタッチしたくないのにやらされた」というクレームがあるからやめたと。海外のハグのような抱きしめるようなことはもちろん無い。

それで大丈夫?って思いません?

私は高齢者の介護施設でヘルパーとして働いていたこともあり、タッチケア、人と人の「触れ合い」はとても重要だと思っています。

https://himekita.com/project/takutiru.html

「タクティールケア」とはスウェーデン発祥の緩和ケアのひとつ。「手当て」と言うとイメージしやすいかもしれません。タクティールという呼称は、ラテン語の「タクティリス(Taktilis)」=「触れる」からきています。

1960年代に未熟児のケアに携わっていたスウェーデンの看護師が赤ちゃんを包み込むように優しく触れると、赤ちゃんの体温が安定し、体重が増えたことからはじまったケアで、現在では認知症の方やターミナル(終末期)の方などに対する緩和ケアとして、多くの病院や施設などで取り入れられています。

言葉の語源が示す通り、介護者や看護者の手で相手の背中や手足に優しく「触れる」ことで、脳の視床下部から別名「幸せホルモン」とも呼ばれるオキシトシンが分泌され、ストレスや不安、痛みなどが緩和されると言われています。

また、身体に「触れる」こと自体が相手とのコミュニケーションとなり、信頼関係を育むことにもつながると言われています。ケアを行っている側もオキシトシンが分泌されて心地良い感情を得ることができ、ケアをする人とケアを受ける人の双方に良い点があるケア。

私自身も子どもの手や背中をスリスリします。子どもは特に、言葉だけではなく、背中をスリスリすることで落ち着いたりすることも多いです。私自身、保育園に通っていた時代に、先生がお昼寝の時間に私のお腹をポンポンと軽く手を当ててくれることが心地良かったな~と、今でも思い出します。あれは魔法のようです。家に帰ってきて親に同じことを要求してもやってくれませんでしたが。。。

緊張してる時に背中を強めにトンと手で叩いてもらうというのも、有難かったなと思いだします。

しかし、現在の小学校では「触れられることが気持ち悪い」とか、「やらしい」とか、「強要された」など、ネガティブなクレームの声により、触れ合いはなくなりました。

先生の冷たい言葉も、肩をポンポンとされたら、もしかしたらポジティブに捉えていたかもしれない。

子どもは不安の中、学校で過ごし、嫌な言葉を聞き、触れ合いもない。

学校側が排除しているのではないか?と考えるわけです。

(信頼を置いている学校側からの目には見えない) 「暴力」(↑先ほどのDVの例)があり、嫌だから学校に行けなくなった生徒(被害者)に「大丈夫?最近どお?」等、ちゃんと子どもの声を聞いてますと言われても、、、理解のできない相手からそんなこと聞かれても、気持ち悪くないですか?

子どもは、先生が自分以外を怒っていても、自分が怒られたと感じてしまう子もいる。または、いつかあんな風に自分も晒されるという恐怖がある。誰も味方がいない。独りぼっち。なぜか「君自身のせいだよ」と言われているような気分。

学校に絶望してるんですから。だから行けないし、行かないんです。

子どもたちからすれば、生まれてきて、本能で自らの脳を成長させ、鍛えている。邪魔するのは「アレしちゃ駄目、コレしちゃ駄目」という大人。大人社会で育っていかなければならないから、怒られながら、自分を抑制し、友達からのストレスを受けたり、ストレスを発散したりし人間関係にもまれ、自分なりに頑張っています。

本来、心を壊してまで学ぶのではなく、自ら学びたくなるような好奇心を育むことが重要だと考えます。教え込むのではなく、自ら学ぶ。

でも、どうでしょうか?学校に行かないと、まるで両親や子どもたちがダメみたいな雰囲気はありませんか?

世間では「学校に行く時間に学校に行ってない子」、「学校に行かせてない親」、「義務教育なんだから行きなさい」、「義務教育もまともに受けられないのか」という差別の目、本人は同年齢と本来遊びたいのに、差別によって遊べない障壁がある、日々苦しむ親子がいるんです。

私は、一人でもクラスに来なかったら心配です。気がかりです。子どもたちも同じです。どうしたの?なんで来られないの?と、うちの子も言います。

それを「ご家庭の事情で」とか、おかしくないですか?

いっくら就学通知書を送っても、その学校に差別があったり、安心感がなければ、恐怖の場所でしかないのです。

それなのに、来れなかった人がダメみたいな・・・。いやいやいや、学校は、塾じゃないんだから。

一番大事なことは、学校にみんなが来ること。これが一番大事。「来たくない子もいる」、、、じゃなくて、誰もが学校に来られるためにはどう学校が変わったらいいのか?それを考えられるようになってほしいと思ってます。学校、生徒たちが圧力にならないように。

しかし、教育委員会側は、本人や家庭に踏み込めないようなことを言ってます。

皆さんに一度、映画「みんなの学校」を観てもらいたいです。

https://minna-movie.jp/

学校は勉強だけを教えるところじゃない。勉強だけなら塾なんです。一緒に勉強することを通じて、人間関係を育み、共に生きることを学ぶ場です。社会に出たらいろんな人間がいます。学校も「プレ社会」です。この社会から離脱することはできません。人は一人では生きられない。そのための頼り合う社会づくりの練習の場が学校なのではないでしょうか。愛情を受けた分だけ、愛情を与えられます。生きやすい社会って、そんなみんなの愛によって創られるのだと思います。

「傷ついた心の人に踏み込んじゃいけない」と、放っておいたら、もっと傷は治らない。加害側が反省して、どうしたらいいのか、子どもたちに教えを乞うのです。学校、教育委員会ももっと親や子どものせいにせず、とにかく学校に来ちゃいな!あとは自分がなんとかする!そのために「不登校」の君に力になってほしい!そのくらいの心構えになってほしいものです。「不登校」用の教室A-Roomとか、そうやってクラスを分けるのではなく、どんな小さな問題でも、それをみんなで乗り越えていくという体制に変えていかなければ、いつまでも「不登校」は増え続けていくと思います。

引き続き、この問題は取り組んでまいります。